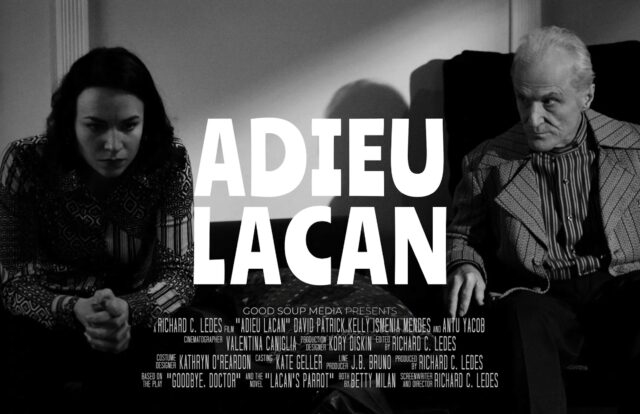

Adieu Lacan

Richard Ledes

Avec David Patrick Kelly (Lacan), Isménia Mendes (Sereima)

L'intrigue

Sereima vient du Brésil à Paris et rencontre Lacan. Elle décide de s’engager avec lui dans une analyse. Au fil des séances, se noue une relation ambivalente, complexe et tendue grâce à laquelle Sereima parvient à surmonter ses empêchements et vaincre ses inhibitions.

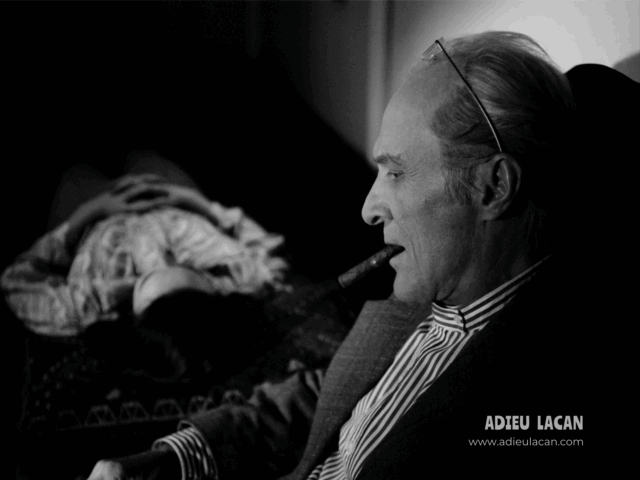

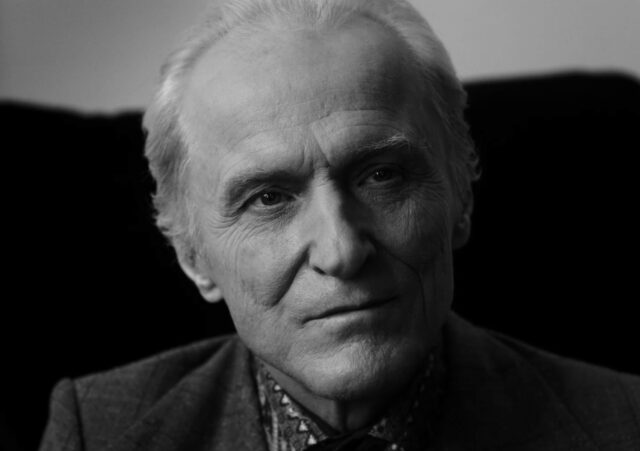

Photos et vidéos extraites du film

En analyse avec Lacan

Publié le par Pascal Laëthier

Quarante-cinq ans après la mort de Jacques Lacan, Richard Ledes, (prononcer « Leeds »), auteur du cinéma indépendant new-yorkais, réalise le premier long-métrage de fiction qui met en scène Lacan dans son cabinet de la rue de Lille à Paris. Cette adaptation du livre de Betty Milan Adieu Lacan, publié en 2021 chez Ères, raconte l’analyse de l’autrice avec Lacan à la fin des années soixante-dix.

Richard Ledes délaisse la manière discutable des « biopics » d’aujourd’hui qui choisissent les acteurs en fonction de leur ressemblance avec un personnage du passé et confie le rôle à David Patrick Kelly qui interprète avec talent un Lacan vieillissant et malade. Le rôle de la patiente, Sereima, est joué de manière remarquable par Isménia Mendes, une jeune comédienne de théâtre, d’origine brésilienne vivant à New-York, dont c’est le premier grand rôle à l’écran.

Dans un film sur Lacan il est avant tout question de la parole, du langage et de la « lalangue ». 1 C’est le cas dans Adieu Lacan, film tourné en langue anglaise d’après le récit en portugais du Brésil d’une femme psychiatre, dont les grands-parents avaient émigré du Liban et qui est venue à Paris à la recherche d’un psychanalyste lacanien pour échapper à l’étouffante dictature de son pays. Ce qui préoccupe Lacan c’est l’inconscient ; ce qui n’est pas là, ce qui va venir, plus que ce qui est dit. D’après Lacan, dans une analyse ce qui compte c’est le dire et plus que le dit. Lacan se soucie d’abord de ne pas envahir sa patiente avec ses interventions et ses suggestions, de ne pas « mettre ses mots dans sa bouche » et garde le manque et le désir comme boussole dans ses échanges bien avant le soin et l’empathie.

Ledes prend le film de Carl Théodor Dreyer La passion de Jeanne d’Arc (1928) 2 comme référence; Dreyer met en scène le procès de Jeanne d’Arc comme un combat, celui d’une femme seule contre ses juges qui dénonce la justice des hommes et clame son amour de Dieu, Ledes montre la lutte d’une femme seule qui veut comprendre et parler son histoire face à un analyste bienveillant, mais rigoureux et avide de paroles et d’argent qui, dans tous les sens du terme, supporte le transfert.

Ledes filme les deux personnages en plans rapprochés, sa caméra scrute et observe les effets des échanges sur leurs visages, à fleur de peau. Le film a été tourné en 10 jours, en studio, en noir et blanc, au format 1/33 et dans la continuité 3.

C’est le conflit psychique, plus que les anecdotes, qui est mis en scène et c’est la parole d’une patiente et de son analyste qui sont montrées, les résistances, les inhibitions et l’ambivalence des désirs de Sereima. Le réalisateur montre la force du transfert, le lien fort qui s’établit entre Sereima et Lacan, dans un échange âpre, tendu et sans concession.

Après une heure quarante d’un affrontement filmé comme un duel ou une tragédie grecque, on sort de la salle ravi et étourdi, mais taraudé par une question : Qu’on fait les psychanalystes 4 pour que leur pratique soit aujourd’hui dénigrée, attaquée, délaissée au profit de thérapies adaptatives et normatives sans éthique (alors qu’on ne cesse d’en parler) qui se réclament faussement de la science. La plupart de ces méthodes ne sont que des outils, des techniques, qui objectivent les patients, pathologisent des symptômes et ignorent le transfert, c’est à dire le pouvoir et les effets de la rencontre et de la parole. Les techniques du « care » sont aujourd’hui au service du pouvoir médical et de l’industrie pharmaceutique, le biopolitique décrit par Michel Foucault 5 et d’une politique du soin devenu depuis les années quatre-vingt une des formes les plus agressives et mortifères de domination du commerce et de l’argent. La quasi-totalité des médecins, des psychiatres, des psychologues et l‘ensemble des personnels qui travaillent dans le soin sont utilisés comme supplétifs d’un système de santé qui va à la dérive, de plus en plus froid, impersonnel, inquisiteur, et la plupart refusent obstinément de s’interroger sur leurs rôles dans les dispositifs auxquels ils contraignent leurs patients.

Adieu Lacan est une vraie réussite. Peu nombreux sont les films qui ont réussi à donner une représentation acceptable de ce qui se déroule dans une psychanalyse : Aux Etats-Unis, Anatole Litvak avec La fosse aux serpents (1948) et John Huston avec Freud passions secrètes (1962) s’y sont essayés avec succès ; en France, Les mots pour le dire de José Pinhero (1983) 6 et Jimmy P. (2013) d’Arnaud Desplechin sont des films remarquables. Un film récent de Mike Leigh Another year (2010), que l’on devrait projeter à toute personnes qui travaillent dans le soin, s’attache à décrire la forme délétère et insidieuse du « care » qui envahit les pratiques de la psychologie dans notre partie du monde et révèle la haine inconsciente qui la sous-tend.

C’est souvent de l’étranger que des auteurs nous enseignent et révèlent des événement passé de notre histoire récente 7. Le film de Richard Ledes réussi à montrer la « pratique de la parole » de Lacan, puisque c’est ainsi qu’il définissait l’analyse, d’une manière créative, originale et singulière.

Adieu Lacan tourné en 2021, n’a toujours pas trouvé de distributeur en France et n’est toujours pas visible sur les écrans.

- La « lalangue » est un néologisme inventé par Lacan. C’est la langue maternelle. « D’être transmise par la mère, ou toute autre personne tenant lieu de premier Autre, donne à lalangue une dimension corporelle, une dimension de jouissance à l’enfant auquel elle s’adresse. Ce dernier écoute dire ou chantonner sa mère, s’essaye lui-même à donner de la voix à travers ses gazouillis, sa lallation, mot dont Lacan souligne la proximité phonétique avec lalangue, plus musique homophonique que langage articulé. Plaisir, jouissance, premiers affects, le bébé inaugure à travers cette lalangue sa rencontre avec un Autre. Un imaginaire non spéculaire (sauf dans les yeux de la mère, comme l’a signalé Winnicott), un symbolique naissant, un réel encore indiscernable. Elle témoigne des traces laissées par les vocalises du bébé et de sa mère. » Extrait de l’article Naissance de lalangue de Dominique Simonney, Essaim, n° 26 (2012) : https://shs.cairn.info/revue-essaim-2012-2-page-7?lang=fr.[↩]

- La passion de Jeanne d’Arc (1928) https://vimeo.com/169369684?&login=true[↩]

- Pour des raisons pratiques et économiques les scènes d’un film sont tournées dans un ordre (une succession) qui répond à des contraintes pratiques et économiques. Tourner un film dans la continuté signifie que la succession des scènes réalisées pendant le tournage correspond à celle du récit.[↩]

- J’adresse, à juste titre, la question aux analystes. Il s’agit là de la première étape du renversement dialectique hégelien qui marque le début de l’analyse ; la question que pose Freud à Dora : Quelle est votre part dans ce dont vous vous plaignez ?[↩]

- La biopolitique est un type de pouvoir qui s’exerce sur la vie : la vie des corps et celle de la population. L’ensemble des biopouvoirs que Michel Foucault regroupe sous le terme de biopolitique, « se présente comme une technologie de pouvoir qui se donne un nouvel objet : la population. La population est un ensemble des êtres vivants et coexistants qui présentent des traits biologiques et pathologiques particuliers et dont la vie même est susceptible d’être contrôlés afin d’assurer une meilleure gestion de la force de travail. (…) Le terme de biopolitique désigne la manière dont le pouvoir tend à se transformer entre la fin du 18e et le début du 19e, afin de gouverner non seulement les individus à travers un certain nombre de procédés disciplinaires, mais l’ensemble des vivants constitués en population : la biopolitique – à travers les bio pouvoirs locaux – s’occupera donc de la gestion de la santé, de l’hygiène, de l’alimentation, de la sexualité et de la natalité, etc., dans la mesure où ils sont devenus les enjeux politiques. » Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, Ed. Ellipses, p 19 et 20.[↩]

- Le film de Pinhero, qui est l’adaptation fidèle du livre de Marie Cardinal : Les mots pour le dire (1975), est invisible depuis sa sortie.[↩]

- C’est, par exemple, un film suisse d’Alain Tanner qui à rendu compte avec le plus de justesse de l’esprit de 1968: La salamandre (1971). [↩]