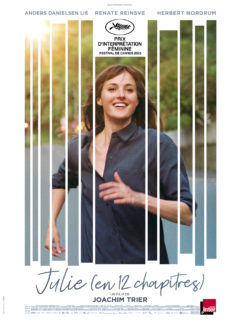

Julie (en 12 chapitres)

Joachim Trier

Avec Renate Reinsve (Julie), Anders Danielsen Lie (Askel, le déssinateur de BD), Herbert Nordrum (Eivind, le serveur)

L'intrigue

Chronique de la vie de Julie qui vit à Oslo en Norvège. Elle rencontre Askel, un dessinateur de BD connu qui a 12 ans de plus qu’elle et veut un enfant. Elle se sépare d’Askel pour Eivind, moins « prise de tête » et plus sensuel, mais avec qui elle s’ennuie un peu, quand elle découvre qu’elle est enceinte…

Photos et vidéos extraites du film

La vie au présent

Publié le par Pascal Laëthier

Julie (en 12 chapitres) est une fausse comédie romantique et un vrai film psychologique (pour une fois ce n’est pas un défaut) plutôt bavard qui joue sur les sentiments, et c’est précisément ce qui en fait son intérêt. Le film n’est jamais explicatif, il ne s’arrête pas à ce qu’il montre, il ouvre des perspectives inédites et préserve intact jusqu’au bout ce qui en est la cause : l’interrogation sur le désir de Julie…

Filmer l’époque à travers le portrait d’une femme

Joachim Trier n’est pas un débutant, avec Julie (en douze chapitres) (2021) il réalise son cinquième long métrage, dont les remarquables Reprise ou Nouvelle donne (2006) portrait d’une génération à travers le parcours de deux jeunes écrivains norvégiens et Oslo, 31 aout (2011) chronique de la journée d’un homme qui sort de cure de désintoxication. Poursuivant son exploration de différentes formes cinématographiques – son film précédent Thelma (2017) était un film de genre, un film fantastique – il s’essaie à la comédie romantique tout en continuant de tourner autour des thèmes qui le préoccupent. Joachim Trier vit et tourne ses films à Oslo en Norvège, petite ville et petit pays dont 70 à 85% de la population se revendiquent protestants luthériens. Dans ses films il est question de morale, de réussite, de contrainte sociale, mais aussi de honte, de mélancolie et de culpabilité… La Norvège est le pays de Ibsen et de Hamsun. La formule est sans doute un peu forcée mais son cinéma traite de la répression des pulsions et de ses conséquences sociales.

Comme certains cinéastes nordiques, Trier est à la recherche de références moins étroites que celles qu’imposent la géographie, il est très informé des formes d’expression du cinéma contemporain. Après avoir réalisé des films branchés et dans l’air du temps, il tente de s’affranchit de l’image de réalisateur de films de festival et s’intéresse à un public plus large quitte à froisser une partie de la critique.

Julie (en 12 chapitres) m’a fait songer à Mariage à l’italienne (1964) de Vittorio de Sica avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni, (Lire l’article d’Antoine Royer sur le site de dvd classique : https://www.dvdclassik.com/critique/mariage-a-l-italienne-de-sica). Trier, comme de Sica dans l’Italie des années soixante, part en exploration dans son époque et nous rend compte de la phase de transition nous traversons qui voit les positions de chacun et chacune en mouvement. Trier jette un regard singulier sur l’existence d’une femme qui vit au présent, refuse de faire des concessions sur ce qui lui importe, ne se préoccupe pas de la réussite et se fout du social et des conventions. La conjugalité et la maternité restent encore aujourd’hui les moyens les plus sûrs pour « fixer » une femme, aussi Julie ne marche pas dans la combine et part avec le premier venu dès que les murs de la cellule conjugale menacent de se refermer sur elle. Puis elle se sépare rapidement de l’amant sensuel et sympathique, mais un peu vain, qui lui a permis de sortir du piège.

« Glissez mortels, n’appuyez pas »

Le réalisateur nous montre une jeune femme empêtrée dans des rapports tordus avec son père qui ne s’intéresse pas à elle. Trier ne fait pas de cette relation un ressort narratif ou une explication et se contente de l’évoquer. Ce qu’il développe, c’est le rapport de Julie avec les hommes qui passent dans sa vie, ce qui a bien sûr un rapport avec la relation à son père, mais l’hypothèse œdipienne reste à l’arrière-plan, et c’est tant mieux.

Aksel, l’homme avec qui elle vit et qui est de 12 ans son ainé, dit à Julie : « Je regrette de n’avoir pas su te montrer à quel point tu es une femme formidable ». En bon névrosé, il le dit quand leur histoire est terminée et quand la vie a passé. On peut supposer que c’est la phrase que Julie que Julie attendait, mais il est trop tard, elle est déjà loin.

Le principe d’entropie

La nostalgie n’est pas un regret, ce n’est pas une demande, ni un désir, c’est un rapport au passé… un passé qui revient dans le présent sous la forme d’une sensation et avec lequel rien n’est possible sauf justement la nostalgie. Pour Jean-Richard Freymann, il s’agit du battement entre continuité et discontinuité des restes de l’amour maternel (L’amour amer, 2002). Le film de Joachim Trier ne traite pas de la nostalgie comme dans les films de Claude Sautet, pourtant Joachim Trier, comme Sautet, choisit comme héros des gens normaux et ordinaires. Je crois que c’est un film sur la pulsion de mort, c’est-à-dire le tragique du temps qui passe et sur la vie qui s’use quand on s’en sert… ou pas. On pense le plus souvent la pulsion de mort comme une affaire de meurtre, de destruction ou d’agressivité alors que cela concerne l’usage, l’usure, la dépense. Lacan pour donner une représentation de la pulsion de mort, la compare au principe d’entropie : pour qu’une voiture dévale une montagne sans dommage, une certaine quantité d’énergie doit être dépensée pour freiner le véhicule au cours de sa descente, il n’est pas possible de récupérer cette énergie pour faire que le véhicule remonte la montagne. C’est en pure perte. La pulsion de mort est intriquée et pensée avec la pulsion de vie et le film fait le constat de cette dualité et de cette opposition.

L’objet du fantasme n’est pas l’objet du désir

Le film met en scène très habilement un moment où Julie saisit à pleine main l’objet de son fantasme. C’est un matin ordinaire et un peu terne, comme il arrive parfois. Au moment où son compagnon lui verse une tasse de café, Julie le regarde et le temps s’arrête. Le monde devient immobile et le temps suspendu. Le café cesse de couler dans la tasse et Julie se précipite hors de l’appartement et court au milieu des voitures arrêtées au feux rouges, des cyclistes figés dans leur course et les passants immobilisés dans leurs foulées. Julie s’active pour retrouver l’objet de son fantasme, un homme croisé au cours d’une soirée qu’elle saisit et qu’elle embrasse, puis elle se ravise et dit : « Il faut que je rentre ! ». Elle revient vers son compagnon et la vie reprend, le temps cesse d’être suspendu et Aksel achève de remplir la tasse de café… qu’il donne à Julie. On ne sait pas si cette scène a duré le temps d’une pensée ou plus. C’est une jolie scène pour décrire ce qu’est un fantasme. Pour Lacan c’est la petite histoire qu’on se raconte dans laquelle on se met en scène et qui nous permet d’imaginer quelque chose qui vient tutoyer notre désir, mais en pensée et sans en prendre le risque. Ce qui est une manière de ne pas se confronter à son désir. Cet objet, l’objet du fantasme, on peut l’atteindre, il est à portée de main, tandis que l’objet du désir échappe toujours et reste insaisissable. Pour nous donner une idée de cette différence, Jean Richard Freymann raconte l’histoire suivante : Quand Elsa Triolet rentrait alors qu’Aragon était en train d’écrire, il lui disait : « Fous moi la paix, je suis en train d’écrire un poème à Elsa Triolet. » (Amour amer, 2002) Aragon parvenait à faire du « deux » avec le même objet d’amour, preuve qu’il n’est pas nécessaire de changer d’objet dans la réalité pour en trouver un nouveau.

Les femmes ont-elles quelque chose à gagner à la conjugalité ?

Dès l’ouverture, le film montre Julie qui veut devenir médecin, puis qui abandonne ses études de médecine. Elle veut ensuite devenir psychologue, parce qu’avec la psychologie, il s’agit de sentiments, mais elle interrompt de nouveau ses études et suit une formation de photographe. Le film déroule son intrigue et on assiste aux aléas de la vie sentimentale de Julie. Il se termine par une séquence sur Julie devenue photographe de plateau, fait le portrait d’une comédienne pendant le tournage d’un film. C’est donc la photographie qu’elle a choisie et dont elle fait son métier. Ce n’est sans doute pas un hasard si le film commence par montrer les tentatives de choix professionnels que Julie décline, pour se terminer sur la même Julie « au travail ». L’intermède auquel on a assisté pendant deux heures, c’est-à-dire le récit des aventures amoureuses et conjugales de Julie, ne sont pas l’essentiel. Certes, ça compte dans une vie, l’amour et les sentiments, c’est même ce qui donne sa couleur à l’existence, mais le film se termine sur une femme qui exerce un métier, celui de photographe.

Après-coup

« Julie en 12 chapitres » a fait l’objet d’une projection cinepsy au cinéma l’Entrepôt à Paris le lundi 13 décembre 2021. Je vous propose une synthèse de la présentation du film:

En guise d’introduction à notre discussion, je vous propose l’extrait d’un article d’Alain Badiou que j’ai trouvé dans le numéro 4 de la revue « L’art du cinéma » … extrait qui est cité dans un article de la revue par Elisabeth Boyer. Je précise que le « plus un » est, dans un cartel de psychanalyse (un groupe de travail à trois ou quatre), celui qui organise et dirige la discussion sans y participer vraiment.

« Le cinéma est un art impur. Il est le « plus-un » des arts, parasitaire et inconsistant. Mais sa force d’art contemporain est justement de faire idée, le temps d’une passe, de l’impureté de toute idée. Il est le septième art en un sens tout particulier. Il ne s’ajoute pas aux sept autres sur le même plan qu’eux, il les implique. Il est le « plus-un » des six autres. Il opère sur eux à partir d’eux par un mouvement qui les soustrait à eux-mêmes ». Je vais tenter montrer que Julie est un « film impur », une expression qui fait (aussi) référence à celle utilisé par André Bazin, un des critiques qui est à l’origine des Cahiers du cinéma (1951), dans un article de référence intitulé « Pour un cinéma impur » dans son ouvrage : « Qu’est-ce que le cinéma ».

Un film impur

Je vais tenter différentes approches, différents points de vue pour parler de ce film :

D’abord le titre : Pourquoi « Julie en 12 chapitres » alors qu’il ne s’agit pas de l’adaptation d’un livre. Pourquoi Trier a eu besoin de recourir à un livre imaginaire pour organiser, pour structurer son film ? Cette idée d’un découpage du film sous la forme de chapitres d’un livre pour structurer le film apparait tout d’abord comme une assez mauvaise idée. C’est une idée un peu facile et paresseuse. Je vous avouerai que dès les premières minutes de projection je me suis demandé dans quoi on m’embarquait. J’ai pensé que si les les 10 chapitres qui allaient suivre étaient aussi peu folichons que les deux premiers, j’allais quitter la salle. Et puis bizarrement, ça s’arrange… chapitre après chapitre… mais pour autant, on n’est pas dans « Le journal de Bridget Jones » ou « Chronique d’un amour », on est dans un autre registre, un registre dépressif, très différent de celui attendu.

Justement « Julie… » n’est pas une comédie romantique, j’ai soutenu dans l’article que j’ai écrit pour cinepsy.com que c’était une comédie sur le travail. C’est un peu forcé, mais vous avez remarqué que ça commence sur l’impossibilité de Julie de trouver sa place dans les différents métiers qu’elle tente ? Non pas qu’elle soit en échec ; elle est brillante et elle à un excellent parcours scolaire, mais elle n’arrive pas à trouver sa place que ce soit en médecine ou en psychologie. Le film raconte la déambulation amoureuse et les aventures sexuelles de Julie et il se termine sur une femme que l’on observe dans l’exercice de son métier, celui de photographe. On pourrait soutenir que la seule chose qui tient dans la vie de Julie, ce ne sont pas les aventures amoureuses et sentimentales de Julie, mais bien le fait qu’elle exerce un métier, celui de photographe.

Methode comparative

« Julie (en douze chapitres) » est un film réalisé en pleine période de COVID. On le découvre à la fin puisque qu’il y a une scène où Julie est masquée. Je vous propose de comparer Julie (en 12 chapitres) aux autres films d’auteur sortis à la même période (méthode comparative). Je choisis volontairement des films étrangers parce que je trouve que le cinéma français est à la peine en ce moment… J’ai choisi « Tree piani » de Moretti et « Madrès paralelas » d’Almodovar. Trois films qui ont été tournés en pleine période Covid.

On constate que les propos et les méthodes de ces trois cinéastes sont radicalement différentes. Moretti adapte un roman au cinéma et raconte le chaos du monde sur un mode quasi apocalyptique, ce qui est sa méthode… avec des personnages d’hommes épouvantables et malades et des femmes héroïques et souffrantes. Ça se termine bien, mais personne n’est dupe, comme dans les tragédies antiques ou les films de Douglas Sirk, le happy end n’est là que pour rassurer les spectateurs et leur permettre de quitter la salle sans trop regretter le prix payer pour le spectacle…

Almodovar adopte la méthode inverse. Il raconte l’époque à travers le portrait de deux mères exemplaires confrontés aux aléas de l’histoire (avec un grand H) et du destin, avec des hommes morts (exécutés) ou hors-jeux. Almodovar soigne sa mise en scène et réalise un bel objet, bien rond, sympa, plein d’espoir et séduisant avec une petite phrase qui dit quoi penser du film à la fin. Ça parle de l’époque, mais on sort de la salle avec la pêche et ragaillardi.

Potrait de femme par un homme

Avec « Julie en 12 chapitres », c’est plus flou et on est entre deux. C’est un portrait de femme réalisé par un homme, un genre très pratiqué au cinéma. Trier fait le portrait de cette femme à un moment particulier de l’histoire des femmes et de la lutte des femmes. Trier n’est pas sans l’ignorer et c’est sans doute pourquoi son film est si particulier.

Je vous propose l’hypothèse suivante : La femme, qui se montre à nous dès l’ouverture du film sur la terrasse de la maison d’édition de son ami Askel… c’est une femme qui vient d’apparaitre. Elle prend place dans la généalogie qu’expose Trier, quand dans l’appartement de ma mère de Julie, il montre les photos de la grand-mère, de la mère de la grand-mère, puis de la grand-mère de la grand-mère, morte à 35 ans, etc. Julie vient de là, elle s’inscrit dans cette suite de femmes qui ont vécus en Norvège, mais sur cette terrasse, je dirais que la femme qui apparait sous nos yeux, vient de naître. Disons pour utiliser un terme moins ronflant, Julie expérimente une manière d’être au monde absolument inédit, et qu’elle découvre en même temps que nous.

Je crois que c’est ce qui intéresse Trier : faire le portrait de cette femme, une femme qui n’est pas extraordinaire, ni remarquable, qui n’est pas une héroïne, ni un modèle, elle ne représente pas toutes les femmes, c’est une femme singulière qui vit en Norvège, à cette époque, dans ce milieu et elle parle cette langue. Et je soutiens, et je reviendrai dessus, que ce qui fait la singularité du personnage de Julie et ce qui intéresse Trier, c’est que cette femme est notre contemporaine, en ce sens qu’elle nous permet d’être contemporain.

En quoi est-ce que Julie nous permet d’être « contemporain » ?

Pour essayer d’approfondir le sujet, ou littéralement de l’ouvrir, je vais tenter de vous rendre compte de la lecture d’un petit livre de Giorgio Agamben, un philosophe italien qui s’inscrit dans la suite du travail de Foucault, qui s’appelle « Qu’est-ce que le contemporain », édité chez Rivages poche. Je vous en conseille la lecture, c’est un livre très court qui fait une quarantaine de pages. Il s’agit d’une conférence que Agemben a donnée à l’université de Venise.

Agemben reprend une phrase en apparence paradoxale de Nietzsche qui écrit en 1874 : « le contemporain c’est l’inactuel ». Nietzsche prétend que la contemporanéité tient dans une certaine disconvenance, un certain déphasage vis-à-vis du présent.

Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas tout à fait avec lui et qui n’adhère pas à ses prétentions et se définit en ce sens comme inactuel. Ceux qui coïncident trop pleinement avec l’époque, qui conviennent parfaitement avec elle sur tous les points, ne sont pas des contemporains parce que, pour cette raison, il n’arrive pas à voir l’époque. Agemben ajoute, le contemporain est celui qui fixe le regard sur son temps pour en percevoir non les lumières, mais l’obscurité. Tous les temps sont obscurs pour ceux qui en éprouvent la contemporanéité: « Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps ».

Il utilise cette métaphore, ou plutôt cette parabole : Quand on regarde le ciel pendant la nuit, on voit les étoiles qui brillent et des zones sombres, entre les étoiles. Pour Agemben, je cite : « Dans l’univers en expansion, les galaxies les plus lointaines s’éloignent de nous à une vitesse si grande que leur lumière ne peut nous parvenir. Ce que nous percevons comme l’obscurité du ciel, c’est cette lumière qui voyage vers nous, à toute allure, mais qui, malgré cela, ne peut pas nous parvenir parce que les galaxies dont elles proviennent s’éloignent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. »

Il poursuit : « Percevoir dans l’obscurité du présent, cette lumière qui cherche à nous rejoindre et ne le peut pas, c’est cela être contemporain. C’est bien pourquoi les contemporains sont rares. C’est également pourquoi être contemporain est avant tout une affaire du courage, parce que cela signifie être capable non seulement de fixer le regard sur l’obscurité de l’époque, mais aussi de percevoir dans cette obscurité une lumière qui, dirigée vers nous, s’éloigne infiniment. Ou encore : être ponctuelle à un rendez-vous qu’on ne peut que manquer ».

J’en reste là, mais Agemben propose d’autres développements tout à fait passionnants dans son livre : « Qu’est-ce que le contemporain ».

Post-scriptum

Sarah Benmansour était présente à la projection du film à l’Entrepôt comprend le norvégien. Sarah à fait la remarque suivante à Maryan, qui me l’a rapportée et commentée: Le titre original du film traduit/trahi par « Julie (en 12 chapitres) » est en fait « Verdens Verste Menneske » qui veut dire “la pire personne au monde”. Sarah remarque que c’est ainsi que se décrit Eivind (le second compagnon de Julie) pour évoquer sa conscience écologique défaillante. Qui est désigné par ce terme ‘Menneske’ ? Car ce terme veut dire en premier: « être humain » (à la différence des animaux) et puis désigne un individu, une personne. De qui s’agit-il ? Julie ? Si c’est le cas, pourquoi ce choix pour le titre alors que dans le film, la phrase fait référence à un autre personnage ? Et pourquoi la pire? Bien sûr, on est pris dans le champ sémantique de ce nouvel impératif narcissique planétaire : « être une bonne personne », que signifie être la pire alors, sinon tenter de déjouer tout ce qui vient vous figer dans le cadre de la bonne personne.