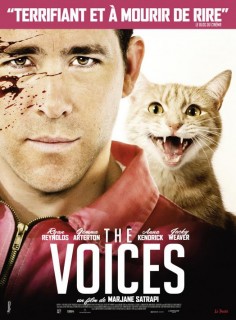

The Voices

Marjane Satrapi

Avec Ryan Reynolds (Jerry), Gemma Aterton (Fiona), Anna Kendrick (Lisa), Ella Smith (Alison), Jacki Weaver (la psy)

L'intrigue

Jerry vit seul avec son chien et son chat et mène une existence paisible entre son travail et les consultations chez sa psy. Tout va à merveille jusqu’à ce qu’il rencontre Fiona…

Photos et vidéos extraites du film

« Irréaliser le crime »

Publié le par Pascal Laëthier

Une vignette clinique sur la schizophrénie

Marjane Satrapi, réalisatrice française d’origine iranienne, s’est fait connaître par une bande dessinée, « Persépolis », qu’elle a elle-même adaptée pour le cinéma. On lui a proposé de mettre en scène le scénario de « The voices », un film qu’elle a réalisé en Allemagne avec des acteurs américains. Le film raconte un fait divers criminel sordide, les méfaits d’un sérial killer, comme s’il s’agissait d’un conte pour adulte et se présente comme une vignette clinique : « Le scénario était pour moi la meilleur définition de la schizophrénie » 1.

Un regard inhabituel sur le crime

La plupart des réalisateurs de films criminels s’interrogent peu sur la signification véritable de leur mise en scène. Ils se préoccupent avant tout d’efficacité et appliquent des recettes éprouvées (multiplicité des points de vue, montage rapide, effets sonores…) et s’attachent à la description minutieuse des faits. Ils sollicitent le spectateur pour qu’il s’identifie à la victime (on tremble pour elle). Le psychopathe est montré comme un monstre dont on dénonce le crime en en faisant un spectacle. Satrapi porte un regard inhabituel et différent sur le crime. Elle a choisi de s’intéresser à la psychologie du bourreau et met en avant l’empathie avec le tueur. Dans « The voices », les victimes, trois femmes, sont réduites a ce qu’en perçoit Jerry, leur bourreau, ce sont des stéréotypes, (la belle brune sexy et pulpeuse, la blonde nunuche et collante et la moche intéressée).

Un regard moral plutôt qu’un film moraliste

Satrapi se préoccupe des buts qu’elle assigne à la mise en scène et des moyens qu’elle utilise pour y parvenir. 2. La violence est présente, mais elle n’est jamais montrée frontalement, pendant les scènes de meurtres, on observe les visages et on scrute les regards plutôt que le couteau qui pénètre dans la chair et le sang qui coule. Satrapi observe la mine sympathique et souriante de Jerry gêné, qui s’excuse auprès de ses victimes des forfaits qu’il accomplit. Elle montre des boîtes en plastiques bien alignées dans lesquelles les corps des victimes sont proprement découpés et rangé, ainsi que les têtes tranchées apprêtées et maquillées, placées au réfrigérateur qui continuent de parler comme dans la vraie vie. Elle n’a pas peur du sang, du sexe, de la violence et du « gore », mais elle se méfie de leur monstration. Ces ingrédients du spectacle au cinéma, utilisé aujourd’hui presque sans censure, empêchent de voir, arrêtent le regard et rendrent impossible toute élaboration, toute métaphorisation. On se doutait depuis longtemps que les revolvers des cow-boys, les armes des truands, les couteaux des psychopathes et que le sexe dressé des acteurs de films pornos n’étaient que la partie apparente d’un dispositif mettant en jeu quelque chose qui allait bien au-delà de l’apparente réalité. Satrapi nous décille le regard. Elle rend visible un autre univers derrière celui qui fait habituellement écran, celui infantile, originaire, brutal, coloré et pour tout dire kleinien, dans lequel Jerry se meut, un monde binaire et violent, sans foi ni loi, celui archaïque du nourrisson tout puissant, dévorant, insatiable, immortel et violent.

Le point de vue du mal

Satrapi : « Si Dieu existe, si je suis mauvais, il le sait, il est d’accord avec ça. Je ne crois pas à la notion morale. » 3. Dans « the voices », le conflit moral entre le bien et le mal est représenté par le dialogue entre un chien et un chat, le chien étant le bon et le chat le mal. Ce qui intéresse Satrapi, c’est bien sur, le point de vue du diable, « parce qu’on ne peut pas ne pas être d’accord avec lui, ce qu’il dit ne peut pas être si a côté de la plaque ». 4

The Voices se refuse aux codes habituels du cinéma d’auteur et reste accessible à tous les spectateurs. Avec rigueur et élégance il place le spectateur devant l’inconfort de « l’impossible » cher à Georges Bataille. Une bonne partie de la critique n’a pas aimé, celle qui justement se targue d’être la plus ouverte et la plus progressiste. 5

Documents

Regards sur la psychopathie : Les sœurs Papin

Le 2 février 1933, les deux sœurs Christine et Léa Papin assassinent sauvagement leur patronne et sa fille de retour d’une fête de charité et mutilent leurs cadavres qui sont retrouvés énucléés et lardés de coups de couteaux. Elles travaillaient comme bonnes dans cette famille bourgeoise du Mans depuis plusieurs années. Ce fait divers sanglant défraie la chronique : les journaux de gauche y voient un crime de classe ; les soeurs Papin sont des victimes expiatoires de la férocité bourgeoise. (Péret et Eluard célèbrent les deux sœurs), tandis que la population réclame vengeance. Au cours du procès, la partie civile et l’accusation voit dans les sœurs Papin des simulatrices et deux « monstres sanguinaires dénuées de toute humanité » 6 tandis que pour la défense, les deux sœurs sont deux folles irresponsables. Lacan, jeune psychiatre, qui vient de rencontrer Georges Bataille, publie un article dans le Minotaure, une revue surréaliste, dans lequel il s’oppose aux deux expertises psychiatriques. Elisabeth Roudinesco commente ainsi la thèse de Lacan sur les sœurs Papin : « Lacan (il) renvoie dos à dos les adeptes de l’irresponsabilité et ceux de la responsabilité. Selon lui, expliquer le crime ce n’est ni le pardonner, ni le condamner, ni le punir, ni l’accepter. C’est au contraire l’irréaliser, c’est à dire lui donner sa dimension imaginaire, puis symbolique. Dans cette optique, si le criminel est fou, il n’est pas pour autant un monstre réduit à des instincts meurtriers. Sa folie est à l’homme ce que le langage est à l’humanité, alors il n’existe pas de « nature » ou « d’instinct », pas de « sous-homme » ou de « sur-homme » qui ne soit déjà l’homme lui-même » 7.

Lacan-Bataille

La rencontre et l’amitié entre Georges Bataille et de Jacques Lacan au milieu des années trente, eu un importance décisive pour le jeune psychiatre. Si Bataille ne mentionne jamais les travaux de Lacan dans son œuvre 8, il influença profondément Jacques Lacan « et lui permit d’enrichir ses propres recherches par sa lecture nouvelle lecture de Sade et de Nietzsche qui ont mené Lacan « à une théorisation non freudienne de la question de la jouissance ». (…) Il emprunta à Bataille ses réflexions sur l’impossible et sur l’hétérologie, d’où il tira le concept de réel conçu comme « reste », puis comme « impossible » 9.

Les écrits de Bataille dans l’immédiat après-guerre

Dès 1947, Bataille a écrit sur Auschwitz dans la revue Critique. Michel Surya dans le livre qu’il a écrit sur Goerges Bataille le cite et le commente : « Nous ne sommes pas seulement les victimes possibles des bourreaux : les bourreaux sont nos semblables. Il faut encore nous interroger : n’y a-t-il rien dans notre nature qui rende tant d’horreur impossible ? Et nous devons bien nous répondre : en effet, rien. (…) Il y a, dans une forme donnée de condamnation morale, une façon fuyante de nier. On dit en somme : cette abjection n’aurait pas été s’il n’y avait eu là des monstres. Dans ce violent jugement, on retranche les monstres du possible. On les accuse implicitement d’excéder les limites du possible au lieu de voir que leur excès, justement, définit cette limite. Et il se peut sans doute, dans la mesure où ce langage s’adresse aux foules, que cette enfantine négation semble efficace, mais elle ne change rien au fond ». 10. Michel Surya ajoute : « Les bourreaux n’étaient pas des monstres. Il n’y a pas lieu d’ajouter au nombre des hommes responsables de la guerre une catégorie nouvelle : Ce sont des hommes qui exterminèrent. (…) On le voit enfin clairement : ce que dit Bataille quelque odieux que cela paraisse, n’est pas que désespéré, mais répond au souci de la plus dure et de la plus désenchantée des morales. Il n’est rien qu’ait fait l’homme qui ne soit humain. Et il n’y a rien qu’il ait commis dont nous ne soyons tous coupable. Auschwitz n’est pas seulement le plus lointain et le plus inconcevable des possibles auquel l’humanité doit désormais savoir être liée, il est aussi, à l’instant, notre possible. Tous se doivent désormais de le savoir. S’il est une chose qu’Auschwitz ne peut pas permettre, s’il est une chose qu’Auschwitz interdit à jamais, c’est que nous continuions d’ignorer (et de vouloir ignorer) qu’il est en nous l’éveil à une possible de puanteur et d’irrémédiable furie ». Ni cette puanteur ni cette furie ne nous sont distinctes. Vouloir l’ignorer consisterait à s’exposer à ce que, sous une forme ou une autre, elles resurgissent. » 11.

- Extrait d’une interview réalisé par Alex Masson réalisé pour Cinémateaser, dossier de presse : disponible sur : http://www.le-pacte.com/france/prochainement/detail/the-voices/ [↩]

- En ce sens, la mise en scène de Satrapi est plus proche de Losey que de Friedkin ou de Cronenberg [↩]

- Extrait d’une interview réalisé par Alex Masson pour Cinémateaser, dossier de presse : disponible sur : http://www.le-pacte.com/france/prochainement/detail/the-voices/ [↩]

- Extrait d’une interview réalisé par Alex Masson réalisée pour Cinémateaser, dossier de presse : disponible sur : http://www.le-pacte.com/france/prochainement/detail/the-voices/ [↩]

- http://www.allocine.fr/film/fichefilm-211238/critiques/ [↩]

- ELISABETH ROUDINESCO, « Jacques Lacan », Paris, Fayard, 1993, P 95 [↩]

- ELISABETH ROUDINESCO, « Histoire de la psychanalyse ne France. 2 » Paris, Seuil, 1986, p 141 [↩]

- ELISABETH ROUDINESCO, « Jacques Lacan », Paris, Fayard, 1993, P 188 [↩]

- ELISABETH ROUDINESCO, « Jacques Lacan », Paris, Fayard, 1993, P 188 [↩]

- GEORGES BATAILLE, réflexion sur le bourreau et la victime. SS et déportés » Critique, 1947 – Cité par MICHEL SURYA, « Georges Bataille, la mort à l’œuvre », Paris, Gallimard, 1992, p. 415 et 416 [↩]

- MICHEL SURYA, « Georges Bataille, la mort à l’œuvre », Paris, Gallimard, 1992, p. 416, 417 [↩]