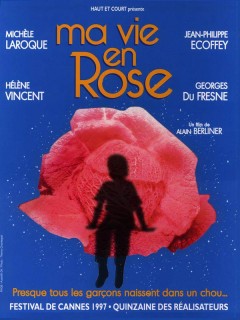

Ma vie en rose

Alain Berliner

Avec Michelle Laroque (Hanna), Jean-Philippe Escoffey (Pierre), Hélène Vincent (Elizabeth), Georges Du Fresne (Ludovic)

L'intrigue

Ludovic n’est pas un enfant comme les autres. Il n’apprécie pas les jeux de garçon et préfère jouer à la poupée. Il aime s’habiller en fille et se maquiller. Ludovic sympathise avec Jérôme, le fils du voisin qui est aussi le supérieur hiérarchique de son père. Les problèmes commencent, quand Ludovic confie à ses parents qu’il épousera Jérôme quand « il ne sera plus un garçon ». Ludovic se sent fille. Les parents de Ludovic, sont écartelés entre le respect du désir de leur fils et le scandale que provoque sa différence. Rejetés par leur entourage ils sont contraints de déménager après le licenciement du père. Ils trouvent un milieu plus tolérant et plus respectueux de la différence de Ludovic.

Photos et vidéos extraites du film

Le transsexualisme et sa cause

Publié le par Pascal Laëthier

« Ma vie en rose » est un film sympathique, habilement mis en scène et qui s’adresse à un large public. Il aborde sans détour la question de la transsexualité et de sa différence. Ludovic a 7 ans et il se sent attiré l’univers des femmes, leur mode de vie, leur geste, leurs vêtements et le contact avec elles. Le sujet du transsexualisme est très clairement exposé par Berliner : Ludovic ne veut pas devenir une fille, il « est » une fille, ou plus exactement un « garçon-fille » comme il est contraint de le dire puisqu’il est obligé de composer avec l’opposition de son entourage. C’est « son ressenti » et sa propre vision rêvée de la sexualité infantile qu’il peine à faire comprendre aux adultes. Berliner a fait un film généreux sur le respect des différences et la dénociation de leurs stigmatisations. Il décrit avec poésie le monde fantasmé dans lequel se réfugie Ludovic pour fuir l’insupportable et terne réalité.

Documents

Robert Stoller, un psychiatre et psychanalyste américain fonde en 1954, un centre de recherche en Californie, (Gender identity research clinic) pour étudier les troubles de la sexualité humaine. Il généralise le concept de « genre » distingué en 1915 par le gynécologue Anglais Blair Bell. 1. Se basant sur l’étude des intersexués, c’est-à-dire des personnes dont l’anatomie (gonadique) particulière ne permet pas l’attribution d’un sexe (mâle ou femelle), il propose une nouvelle approche théorique et thérapeutique du transsexualisme et du transvestime 2. L’élaboration théorique de Stoller donne naissance à une nouvelle approche psychologique de ces « troubles », plus simple, plus pragmatique, plus américaine, plus dans l’esprit du temps, mais aussi plus lucrative, 3. Cette psychologie nouvelle relègue l’inconscient au magasin des accessoires et se présente comme une alternative à la psychanalyse dont les représentants américains d’alors sont des médecins et des universitaires pour la plupart juifs, venant d’Angleterre, d’Allemagne et de Hongrie. La solution thérapeutique transsexuelle de Stoller se transforme en une machine de guerre contre la psychanalyse. Allié à la sexologie naissante, à la chirurgie et à l’endocrinologie, la psychologie stollerienne règle la question de l’étiologie (l’origine) de la demande transsexuelle en termes généraux et oriente les patients vers des traitements hormonaux et chirurgicaux. Contrairement à la psychanalyse qui persiste à interroger la demande des patients et pose, souvent avec maladresse, le diagnostic de psychose, les « gender clinic », grâce à la chirurgie et aux hormones, multiplient les interventions, obtiennent des résultats et satisfont les patients.

En 1958, Stoller publie un ouvrage de référence et pense l’origine du transsexualisme à partir d’un nombre de cas limités. Pour lui le jeune garçon transsexuel à subi une symbiose prolongée avec sa mère en l’absence du père. Stoller fait ainsi le récit d’un de ces cas : « La mère se souvient qu’à partir de deux ans jusqu’à huit ans, elle jouait avec son petit garçon à un jeu, (…) Ce jeu s’intitulait « mère poule et bébé poulet ». Tous les soirs, ils allaient se coucher ensemble, en même temps, et la mère se lovait de manière à entourer complètement le petit garçon à l’intérieur de la courbe formée par sa tête, son torse, ses bras arqués, ses cuisses et ses jambes repliés. Chaque nuit de manière identique, cet « utérus » extra utérin se mettait en place, et la mère avait un tel besoin de l’accomplir que, bien que l’enfant mouillât son lit presque toutes les nuits au cours de cette période, elle continua à dormir avec lui en le tenant embrassé. Si une tel intimité persista pendant six années, c’est peut être parce qu’existaient des formes antérieures d’une symbiose intense qui ne sont pas connues de nous maintenant, la mère n’en a aucun souvenir. De plus la mère donna à son enfant l’entière liberté de partager son intimité. Aucune porte n’était fermée, elle ne se préoccupait pas de sa nudité ni de l’intimité de sa salle de bains, ne faisait rien qui aurait permis la séparation entre le corps de la mère et le contact ou la vision de l’enfant. On a donc les deux éléments très spécifiques et essentiels que l’on trouvait chez les jeunes garçons transsexuels : un contact trop intense avec le corps de la mère pendant trop longtemps et un père psychologiquement absent qui ne met donc pas de point d’arrêt au processus de féminisation de son fils ». 4

Les théories de Stoller ne font pas l’unanimité en Europe et sont abondamment discutées. Pour Collette Chiland, l’une des spécialistes françaises des questions transsexuelles : « Ce transsexualisme à la Stoller est rare, mais ce n’est pas une description fantaisiste, il existe chez l’enfant. Il est important de remarquer que, par contre, nous n’avons jamais rencontré, chez plus de quatre cent transsexuels adultes que nous avons vus, un seul cas ou les patient ou ses parents, quand nous les avons vu, nous racontent une telle histoire. Des collègues américains, notamment Leslie Lothstein qui a suivi plus de six cents transsexuels, ont fait le même constat que nous. Notre hypothèse est que le garçon transsexuel à la Stoller ne devient pas transsexuel à l’âge adulte, la plus grande probabilité est qu’il devienne un homosexuel. » 5

Les féministes américaines qui, pendant une première période de luttes, ont défendu les intérêts des femmes « biologiques » voient d’un mauvais œil les transsexuelles, ces « nouvelles femmes » avant tout soucieuses d’épouser les critères de féminité qui sont justement ceux qu’elles dénoncent. Parmi elles, Janice Raymond dans un ouvrage violent et polémique contestent le business des « cliniques du sexe » et l’idéologie qui les anime : « Le transsexualisme ne constitue qu’une féminité artificielle. On produit un « homme femelle », c’est à dire un être fabriqué, construit, modelé. La fabrication des hommes-femelles est une manifestation parmi d’autres de la tradition masculine de création d’erzatz de femme. » 6. Janice Raymond s’interroge sur les motivations de ces médecins qui fabriquent des transsexuelles et s’en prend à Stoller et à ses théories : « Je prétends que toutes les théories causales discutées jusqu’à maintenant acceptent les normes patriarcales de masculinité et de féminité. Ainsi, de nombreuses théories psychologiques mesurent la conformité du transsexuel à ces stéréotypes pendant son adolescence et la façon dont il en dévie, ou bien elles évaluent l’interaction familiale, « mère dominatrice, père absent », toujours et uniquement dans le cadre de ces mêmes stéréotypes. Je crois que la Cause première, qui entraîne toutes les autres à sa suite, est la société patriarcale qui produit des normes masculines et féminines. » 7. La question du transsexualisme sera reprise plus tard par les féministes américaine avec une approche différente et à partir d’une critique plus fondamentale et radicale de la bipartition homme/femme.

Reste la question complexe de la causalité du transsexualisme 8, c’est à dire des raisons qui font qu’un enfant en grandissant se sent d’un autre genre que celui qu’on lui a attribué. Pierre-Henri Castel dans la somme qu’il a consacrée au sujet tente une réponse à cette difficile question : « Le motif de la carence paternelle dans l’enfance, ou de la domination maternelle sans partage, est l’autre grande voie de l’explication psychodynamique (du transsexualisme). Elle prend parfois, il est vrai, des accents si tragiques qu’on s’en voudrait de ne pas y recourir. L’inconvénient, c’est qu’il y a un nombre alarmant de façons mutuellement contradictoires d’être carent, pour un père – en trop ou pas assez. Carent à quoi en effet ? (…) On se retrouve devant l’aporie classique ( Aporie : Contradiction insoluble qui apparaît dans un raisonnement. Larousse ) : il n’existe pas de définition psychanalytique du traumatisme logiquement indépendante du constat de ses effets. C’est ce qui définit son caractère subjectif. Chez Freud, la séduction de l’enfant, par exemple, n’est pathogène qu’en fonction d’un fantasme : nul besoin d’en avoir effectivement subi un dans la réalité pour être névrosé, et tout dépend de la façon dont telles ou telles excitations, si anodines « vues du dehors », se trament dans un récit. Rien à cet égard ne saurait donc être prédictif. Pour autant, un pur subjectivisme du trauma n’est pas acceptable. Chacun n’a pas les siens comme autant d’expériences à la fois exotiques et privées. C’est donc la récurrence du même fantasme et la richesse de ses manifestations qui comptent : la pluralité d’effets symptomatiques intuitivement différents, mais qui se ramènent pourtant, à la surprise du sujet, à une même source. Ce dernier ne peut en prendre conscience qu’après-coup, ce qui lui signale sa relation élective, mais à chaque coup inanticipable, hors des attentes du moi à qui ils sont au contraire intrinsèquement dérobés, à certains objets (donc au sens traumatique inconscient de telle ou telle rencontre). A cet égard la clinique familiale des transsexuels livre un matériel aussi abondant que d’interprétation délicate. Naître après une fille morte que l’on aura, comme garçon, la mission de remplacer pour sa mère peut aussi bien engendrer un transsexuel qu’un homme qui ne l’est à aucun titre. Car l’orientation du sous-entendu maternel (ou parental) se dérobe à l’objectivation. C’est de ne pas savoir si la mère, en pareil cas, a construit son amour pour son enfant mort à la manière d’un mémorial où il devait, lui le vivant, s’ensevelir, ou si, au contraire, le vivant devait vivre sa propre vie pour figurer comme une simple personnage dans le cérémonial morbide destiné à la mémoire d’un autre, c’est de ne pas savoir lequel des deux, qui est la chance insaisissable d’un sujet – et je dis d’un sujet, pas d’une extension passive de la volonté parentale, ce que nous ne sommes que dans nos fantasmes ou dans nos cauchemars. Il en va de même avec le mépris et l’horreur typiques, allèguent de nombreux observateurs, dans lesquels la virilité est tenue par tant de mère de transsexuels. Là encore, c’est un biais pour valider en fraude le cliché du père carent : non qu’il manque, cette fois, mais au contraire, parce qu’il bat, boit ou abuse. Encore faut-il considérer pourquoi quiconque devrait se sentir appelé à répondre à ce mépris et à cette horreur sur le mode d’une répudiation de tous les signes de la virilité (jusqu’à se faire opérer !). Bien loin, ainsi, d’être une réponse automatique, ou le rebond d’une boule de billard que seul l’expert peut percevoir, le choix subjectif, mieux, l’engagement intelligent dans une réponse qui devance en l’interprétant ce qui est demandé à l’enfant (et qui lui est demandé avec d’autant plus d’efficacité que tout reste sous-entendu : par exemple, véhiculé par la nostalgie inavouée des parents), aboutit a rétablir un équilibre, ou à sauver un amour en péril. Je nie donc farouchement que les abus si souvent rapportés dans les familles des transsexuels soient les causes déclenchantes du syndrome – avec le corrélat encore plus absurde que leurs formes indirectes ou métaphoriques (qui ne sont des métaphores que dans l’imaginaire des cliniciens) conditionneraient l’enfant à l’identique. Les coups qui ne sont que des coups mutilent ou abrutissent. Les mêmes milieux pathogènes recensés dans la littérature fournissent des quotas mal ventilés de psychopathes, de psychoses infantiles, de schizophrènes, et de gens parfaitement sains. Comment pourraient-ils mobiliser quelqu’un, en sorte qu’il s’oriente, en fonction de l’enjeu qu’il représente dans les conflits familiaux, et des sollicitations supposés de ses proches, vers un destin aussi ingénieusement et aussi fermement articulé que celui d’un transsexuel ? Chaque fois qu’on prétend mettre la main sur un déterminisme pareil, c’est dans le but de rivaliser avec la forme d’explication nomologique des sciences naturelles. Mais c’est ruiner l’accès au psychisme singulier qui fait problème, et qui, en principe, interprète tout cela, et n’existe pas séparément de cette activité interprétative, bien loin d’en résulter mécaniquement, tel un produit dépourvu d’initiative 9 .

- PIERRE-HENRI CASTEL, « La métamorphose impensable », Gallimard, 2003, page 62 [↩]

- Le transsexuel revendique un genre différent de son sexe d’attribution et le transvesti ou travesti revendique d’être une femme avec un pénis. [↩]

- Freud s’est toujours refusé à une différentiation entre genre (sexe psychologique) et sexe anatomique et biologique, préférant construire sa théorie de la sexualité sur la notion de pulsion sexuelle (libido) plus originaire et plus pertinente. [↩]

- ROBERT STOLLER, “ Recherche sur l’identité sexuelle ”, (1968), Gallimard, Connaissance de l’inconscient (1978), page 166 [↩]

- COLETTE CHILAND, Odile Jacob, 2011, page 117 [↩]

- JANICE RAYMOND, « L’empire transsexuel », 1979, Paris, Seuil, 1981, page 16 [↩]

- JANICE RAYMOND, « L’empire transsexuel », 1979, Paris, Seuil, 1981, page 101 [↩]

- Def. Larousse : Lien qui unit la cause à l’effet. [↩]

- PIERRE-HENRI CASTEL, « La métamorphose impensable », Gallimard, 2003, pages 358, 359, 360 et 361 [↩]