Dressé pour tuer

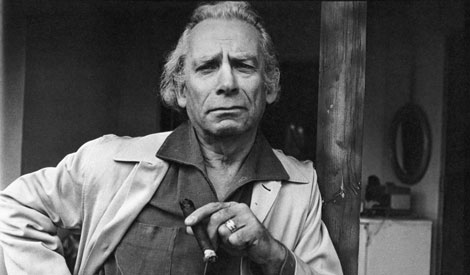

Samuel Fuller

Avec Kristy McNichol (Julie Sawyer), Paul Winfield (Keys), Burl Ives (Carruthers)

Où trouver ce film ?

Téléchargement sur http://www.cinetrafic.fr/film/8670/dresse-pour-tuer

L'intrigue

Julie, une jeune comédienne de Los Angeles recueille un berger allemand abandonné et s’attache à lui. Elle découvre qu’il s’agit d’un « chien blanc », c’est à dire d’un animal dressé pour attaquer et tuer les Noirs. Elle le confie à Keys, un dresseur noir dans l’espoir de changer son comportement. Keys accepte la mission et en fait une affaire personnelle.

Photos et vidéos extraites du film

Le raciste est-il paranoïaque ?

Publié le par Pascal Laëthier

Romain Gary a écrit « Chien blanc » pendant son séjour aux Etats-Unis, à la fin des années soixante. A cette époque Gary vivait à Beverly Hill avec la comédienne Jane Seberg. Gary s’est inspiré des aventures d’un chien abandonné que l’actrice avait recueilli. Le roman est un brûlot polémique écrit dans la suite de mai 68, contre l’air du temps et la bien-pensance de l’époque, qui aborde le racisme sous un angle singulier. Une question hante et traverse tout le roman (et le film) : Peut-on déconditionner un (chien) raciste ? Alors que le plupart des auteurs dénoncent le scandale du discours raciste et ses effets, Gary montre l’insupportable et l’inacceptable de la confrontation au raciste, le raciste étant incarné par un chien : « Il y a quelque chose de profondément démoralisant, troublant, dans ces brusques transformations d’une bête paisible et que vous croyez connaître en une créature féroce et comme entièrement autre. C’est un véritable changement de nature, presque de dimension, un de ces moments pénibles où vos petits rangements rassurants et catégories familières volent en éclats. Expérience décourageante pour les amateurs de certitudes. Je me trouvais soudain confronté avec l’image d’une brutalité première, tapie au sein de la nature et dont on préfère oublier la présence souterraine entre deux manifestations meurtrières. Ce que l’on appelait jadis l’humanitarisme s’est toujours trouvé pris dans ce dilemme, entre l’amour des chiens et l’horreur de la chiennerie » (( ROMAIN GARY, « Chien blanc » Gallimard, Coll. Folio, N°50, 1970, page 14 )). Plus que la question du racisme, ce qui préoccupe Garry c’est la critique de l’idéal fantasmé que représente la victime noire pour les blancs coupables. La fin du roman est d’une noirceur ravageante, dans un geste politique et vengeur le dresseur noir chargé de déconditionner le chien, le transforme en tueur de blancs.

Le livre de Gary, dont les droits ont été achetés par la Paramount, est d’abord confié à Roman Polanski. « Rattrapé par l’affaire de mœurs qui devait le poursuivre toute sa vie » (( Lire l’article de Sandrine Marques publié dans le Monde du 27/05/2014 : http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2014/05/27/dresse-pour-tuer-quand-les-hommes-montrent-leurs-crocs_4426584_3246.html )) , Polanski abandonne le projet et le scénariste Curtis Hanson conseille à la Paramount d’engager Samuel Fuller qui modifie le script. Samuel Fuller critique le livre de Gary : « Garry a écrit une histoire allégorique sur lui-même, le problèmes des noirs, des Black Panthers et de Edgar G. Hoover qui avait accusé Jean Seberg, sa femme, d’avoir un enfant noir. Comme vous le savez, sa femme s’est tuée. Et un an plus tard Gary s’est tué. C’est leur histoire. Qui ne me regarde pas. Le livre, c’est son cri à lui ! Sa fin ne résolvait pas le problème des chiens dressés contre les Noirs. Au début, il ouvre sa porte. Il trouve un chien qu’il appelle Batka. Ce chien attaque les gens ici et là. Il découvre que ce sont les Noirs qu’il attaque. Finalement un Noir réussit à dresser le chien pour qu’il attaque les Blancs. C’était une allégorie de la vendetta de Romain Gary contre ceux qui avait traîné sa femme dans la boue. Personnellement je connaissais bien l’état d’esprit de ces racistes, ces gens du Klan. C’est un sujet dans lequel j’étais très à l’aise. Lorsqu’on parle à un membre du Klan, c’est comme parler à une table. On ne peut pas en vouloir à une table. Je n’en veux pas à cet homme du Klan, mais à ses parents. A ceux qui l’ont élevé comme ça. » (( SAMUEL FULLER, JEAN NARBONI, NOEL SIMSOLO, « Il était une fois… Samuel Fuller », Cahiers du cinéma, 1986, page 326 )). Le scénario est écrit en 18 jours pour contourner une grève de scénaristes, la production exige quelques modifications et deux représentants de la NAACP (Association National pour l’avancement des personnes de couleurs) se présentent pendant le tournage pour vérifier si le film n’est pas raciste et Fuller les chasse du plateau. Au final, les commanditaires prennent peur et le film n’est pas distribué en salle aux Etats-Unis. Pour Olivier Père : « Dressé pour tuer est un des chefs d’œuvre de Fuller trop longtemps invisible et un des rares films maudits du cinéma contemporain » (( Lire la critique complète sur le blog d’Oliver père : http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2014/05/27/dresse-pour-tuer-de-samuel-fuller-2/ )).

Documents

Racisme et psychanalyse

Au contraire des sociologues, les psychanalystes ont peu écrit sur le racisme et pourtant quand ils parlent de différences, ils ne parlent que de ça. Freud dès 1921 a défini l’étrange rapport d’ « ambivalence affective » qui s’établit dans les relations avec nos semblables : « Selon le témoignage de la psychanalyse, presque tout rapport affectif intime de quelque durée entre deux personnes – relations conjugale, amicale, parentale et filiale – contient un fond de sentiments négatifs et hostiles, qui n’échappe à la perception que par le refoulement. Cela est plus apparent chaque fois qu’un associé se querelle avec son collègue, qu’un subordonné grogne contre son supérieur. La même chose se produit lorsque les gens se réunissent en unités plus importantes. Chaque fois que deux familles s’allient du fait d’un mariage chacune d’elle se considère, aux dépens de l’autre, comme la meilleure et la plus distinguée. De deux villes voisines, chacune devient la concurrente envieuse de l’autre, le moindre petit canton jette sur l’autre un regard condescendant. Des groupes ethniques étroitement apparentés se repoussent réciproquement, l’Allemand du Sud ne peut pas sentir l’Allemand du Nord, l’Anglais dit tout le mal possible de l’Ecossais, l’Espagnol méprise de Portugais. Que de plus grandes différences aboutissent à une aversion difficile à surmonter, celle du Gaulois contre le Germain, de l’Aryen contre le Sémites, du blanc contre l’homme de couleurs, cela a cessé de nous étonner. (…) Dans les aversions et répulsions qui se manifestent de façon apparente à l’égard des étrangers qui nous touchent de près, nous pouvons reconnaître l’expression d’un amour de soi, d’un narcissisme, qui aspire à s’affirmer soi-même et se comporte comme si l’existence d’un écart par rapport aux formations individuelles qu’il a développées entraînerait une critique de ces dernières et une mise en demeure de les remanier. Pourquoi fallait-il qu’une si grande sensibilité se soit portée sur ces détails de différenciation ? Nous ne le savons pas ; mais il est indéniable que dans ce comportement des hommes se manifeste une attitude à la haine, une agressivité, dont l’origine est inconnue, et à laquelle on serait tenté d’attribuer un caractère élémentaire » (( SIGMUND FREUD, Psychologie des foules et analyse du moi, (1921), « Essais de psychanalyse », Petite bibliothèque Payot, 1981, pages 183 et 184 )).

Par quel mécanisme psychologique s’instaure ce phénomène que Freud appelle ailleurs « le narcissismes des petites différences » ? (( SIGMUND FREUD, « Le malaise dans le culture », PUF, Coll. Quadrige, 1995, page 56 )). Pour Freud, le racisme est « l’expression d’un amour de soi, d’un narcissisme, qui aspire à s’affirmer soi-même », impossible à remanier au contact de « détails de différenciation ». Qu’est-ce qui rend possible ou impossible ce remaniement ? Quelle est cette instance (ce signifiant dirait Lacan) qui rend possible ou non, cette confrontation à la différence sans qu’elle soit associée à une menace ? Est-ce que le racisme à des points communs avec la paranoïa ? Il ne s’agit pas de discuter du phénomène social et politique du racisme, ni du concept moral, mais de tenter de saisir comment s’organise, dans l’économie psychique de chaque raciste, dans la singularité de son histoire, ce rapport impossible à l’autre pointé comme différent. La première explication consiste à envisager la réaction raciste comme un déplacement et une projection refoulée de l’impossible acceptation de la découverte de la différence sexuée chez l’enfant. Il s’agit d’un déplacement parce que la différence constaté chez la femme (absence de pénis) est déplacée et devient la « petite différence » du groupe stigmatisé et d’une projection parce que c’est le groupe stigmatisé à qui on reproche l’insupportable de cette différence. Selon cette conception, le racisme ne serait qu’un « sous-produit » inconscient du refus de la castration ((Lire l’article de François Bonifaix sur son blog :http://www.psychopsy.com/index.php?/changer/quest-ce-le-que-le-racisme.html )) . L’explication est à la fois pertinente et évidente en clinique, mais paraît étrange et abstraite pour le sens commun.

Dans un article récent, Gilbert Diatkine, s’appuyant sur l’exemple d’Edmond de Goncourt, devenu sur le tard un antisémite avéré, tente d’élaborer une explication psychologique du racisme en regard de son histoire. Les Goncourt sont connus pour leur journal publié après leur mort, mais les deux frères, qui écrivaient à quatre mains, ne rencontrèrent pas le succès et la notoriété espérés avec leurs romans et Edmond souffrait de ne pas être reconnu pour son talent. En 1870, « annus horribilis » pour la France, (Défaite de Sedan, Paris assiégé, capitulation, insurrection, famine, occupation du nord du pays…), Jules décède de la syphilis. Edmond tente de trouver, un environnement extérieur qui puisse se substituer à son frère, D’après Diatkine « Il trouve un nouvel objet en miroir contenant » avec Gustave Flaubert, son maître en littérature, qui meurt à son tour en 1880. C’est Alphonse Daudet qui le remplace jusqu’à qu’il tombe gravement malade, lui aussi atteint par la syphilis en 1884, et c’est la rencontre avec Edouard Drumont, suite à la parution de son ouvrage antisémite « La France juive » (1884) qui permet à Edmond « de remplacer cet objet contenant par un objet persécuteur responsable de son échec » (( GILBERT DIATKIN, « Racisme, homosexualité, Revue française de psychanalyse, et paranoïa », Volume 75, PUF, 2011, pages 761 à 773, disponible sur Cairn.info pour 5 euros : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFP_753_0761 )) . Pour Gilbert Diatkine : « La disposition commune au racisme et à la paranoïa pourrait être trouvée dans la perte d’un environnement contenant, qui assure silencieusement pour le sujet la fonction de miroir, de « holding », de « handing » et de présentation de l’objet. Cette environnement, dans la vie des individus, est parfois représenté par des personnes bien définies (…). Plus banalement ce sont les milieux dans lesquels baigne notre vie quotidienne qui accomplissent silencieusement cette fonction (de « holding ») : la fermeture d’une entreprise, la défaite d’une armée, la décadence d’une classe sociale représente pour beaucoup d’individus la perte d’une objet maternel contenant, qui garantissait leur identité et leur position par rapport à leur idéal du moi. La régression à une position masochiste de soumission passive à un objet terrifiant est une solution de recours pour récupérer l’objet maternel primaire auquel il est soudé dans le fantasme. Comme le délire paranoïaque, le racisme est une défense projective contre ce fantasme homosexuel masochiste. » (( GILBERT DIATKINE, « Racisme, homosexualité, Revue française de psychanalyse, et paranoïa », Volume 75, PUF, 2011, pages 761 à 773, disponible sur Cairn.info pour 5 euros : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFP_753_0761 )) Pour Diatkine, il existe bien un rapport entre racisme et paranoïa. L’analyse est séduisante et permet « d’objectiver » la problématique raciste. Elle a l’inconvénient de « pathologiser » le racisme. Dire que le racisme s’apparente à une forme de paranoïa, c’est utiliser les catégories nosographiques (la typologie des troubles psy) hors du cadre pour lesquels ils ont été prévus. La pensée ou le fantasme ne peut être considéré comme un trouble au risque de dissoudre la question morale.

Dans un texte intitulé : « Les psychanalystes peuvent-ils dire quelque chose du racisme », Claire Christine-Prouet commente un article de Christian Demoulin et fait la différence entre le racisme et les fantasmes qui les soutendent : « Ce ne sont pas les fantasmes qui définissent le raciste. Les fantasmes sont universels. C. Demoulin nous dit (…) que « les fantasmes d’Hitler ne diffèrent pas fondamentalement des fantasmes de chacun d’entre nous (…). Fantasmer la jouissance illimitée de l’Autre est universel, et la moindre petite différence peut faire survenir ce fantasme. Le fantasme raciste est très répandu, peut-être universellement. Pourquoi ne sommes-nous pas tous des Hitler en puissance ? » Parce que, répond C. Demoulin, « il y a une distinction essentielle : le raciste se caractérise par le fait qu’il est, dans sa vie, dupe de son fantasme ». Le leader raciste, dupe de son fantasme, se met à la tâche de le servir. C’est bien parce que ce fantasme ne lui est pas propre qu’il peut dans certaines conjonctions, historiques, sociales, etc., le mettre sur la place publique et en faire le moteur qui anime la foule, la foule organisée, comme Freud l’a montré en 1921 dans « Psychologie des foules et analyse du moi ». (( Lire l’article de Claire Christien-Prouet : http://www.champlacanienfrance.net/IMG/pdf/prouet_M45.pdf ))

Ajout du 27 août 2020

Le racisme est envisagé par Romain Gary et Samuel Fuller comme un une anomalie comportementale coupable, une tare morale singulière qui s’origine dans l’histoire de chaque individu. On devient raciste parce qu’on est affecté par cette « qualité négative » conçue comme un défaut, un trouble ou un handicap qui frapperaient certains. Selon cette conception, le racisme serait le produit d’une histoire particulière, d’une rencontre malheureuse en quelque sorte. Il y aurait ceux qui ne peuvent pas ou qui refusent de considérer l’être humain quelques soient ses « petites différences » (couleurs de peau, origines, etc.) et ceux qui savent voir l’« Homme » au-delà des apparences et qui ainsi échapperaient au racisme. Le roman de Gary et le film Fuller sont l’occasion pour ces deux auteurs de dénoncer le racisme et toutes les hypocrisies, ce qui leur permettrait de faire preuve d’un profond humanisme ((Wikipédia : article sur le roman « Chien blanc »)).

Gary et Fuller repèrent parfaitement le racisme, mais refuse de l’envisager au-delà de chaque cas particulier. En faisant l’impasse sur l’existence d’un racisme structurel ou systémique ils refusent de le penser comme une production commune. Pour eux, c’est toujours l’autre qui est raciste. Dans le livre et le film, le racisme est rendu encore plus étrange et lointain par le fait qu’il est incarné dans un chien. Le racisme est ainsi exempt de toute subjectivité humaine pour devenir un trait de comportement animal obtenu par dressage. Comme dans la psychologie cognitive, le racisme devient le résultat d’un apprentissage, un pli comportemental ou un travers d’éducation causé par milieu et l’environnement: une affaire de hasard et rencontre

Ce sur quoi insistent les études récentes sur la race c’est que le racisme n’est pas qu’une affaire d’individus racistes, c’est avant tout un système, une structure idéologique, économique, politique et culturelle qui organise à l’insu de notre pensée, de notre manière de vivre et prolonge de façon inconsciente l’exploitation et la ségrégation. L’affaire n’est pas nouvelle, mais elle retrouve une actualité avec les évènements récents qui de nouveau font symptômes et ne passent pas ou ne passent plus. Pourquoi les effets du racisme perdurent-ils malgré les mesures prisent pour le réduire ? Pourquoi « ça » résiste et « ça » se répète alors que nos sociétés affirment, écrivent, inscrivent dans leurs constitutions qu’il faut condamner et éradiquer le racisme ?

L’exploitation de l’homme par l’homme existe depuis la nuit des temps. Lévi-Strauss dans Tristes tropiques fait un lien entre l’apparition de l’écriture et l’exploitation de l’homme par l’homme. Avant de servir à raconter et à penser, l’écriture aurait d’abord permis de comptabiliser les biens et les hommes.

L’esclavage n’est pas né avec le commerce triangulaire puisque le mot esclave vient du mot « slave » et désigne les populations originaires des Balkans réduites à l’esclavage par les Romains et les Byzantins jusqu’à la fin du Moyen Age. Mais il s’est passé en Occident, un évènement longtemps sous-évalué et pourtant bien visible, qui continue d’agir et d’influencer souterrainement nos comportements et nos manières de vivre. Dès le 15e siècle, les européens sont partis à la conquête du monde et ont développé avec la colonisation des Amériques, puis plus tard dans d’autres colonies (Inde, Afrique, Algérie, etc.) un système d’échanges commerciaux sophistiqué, original, très rentable associé à une violence d’une brutalité stupéfiante. En organisant le commerce atlantique, les Européens ont acheté, déporté, exploité et « marchandisé » des populations noires dans le but unique de faire du profit. Ce qu’affirment aujourd’hui les auteurs des études sur le colonialisme, c’est que la violence n’est pas une des conséquences ou un « à côté » du fait colonial, elle en est la condition et le fondement. Cette violence affecte, gangrène non seulement l’opprimé, mais aussi le colonisateur. Aurélia Michel dans son ouvrage : Un monde en nègre et blanc, décrit ainsi les effets de cette violence : Le nègre subit des agressions qui le désintègrent, physiquement et psychiquement, de façon à le rabattre constamment à la fiction de sa non-humanité. Mais la violence infligée est également nécessaire au bourreau pour se préserver de sa propre « négrification », de sa propre désintégration, de la destruction de son humanité. Comme tout tortionnaire, il est obligé de se couper d’une part de lui-même, celle qui est affectée par la destruction et la violence envers un autre, celle qui sait que sa victime est un autre lui-même. ((Aurélia Michel, Un monde en nègre et en blanc, Seuil, 2020, page 193.)). La traite négrière débute dans les années 1440 quelques années avant la découverte du nouveau Monde avec l’exploitation de plantations de cannes à sucre à Madère, aux iles Canaries et à Sao Tome. La méthode est ensuite exportée outre Atlantique. La capture, le transport et l’exploitation des Noirs dans les plantations d’Amérique commencent dans les années 1510 et va durer jusqu’au dernier tiers du 19e siècle. Combien d’Africains sont déportés dans le cadre de la traite atlantique ? Les chiffres sont toujours discutés, mais les études récentes estiment à 11,7 millions les nombres d’esclaves embarqués pour 9,8 millions d’esclaves débarqués pour la période 1450/1900. D’autres historiens estiment à 15, voir 19 millions le nombre d’esclaves débarqués en Amérique ((Bouda Etemad, De l’utilité des empires, chapitre 6 : L’Afrique dévastée par la traite négrière, Armand Colin, 2005, pages 98 et 99.)). Bouda Etemad dans son ouvrage : De l’utilité des empires, estime à 25 à 27 millions d’esclaves africains déportés à travers le Sahara, l’océan Indien et l’Atlantique, pendant la période de la traite négrière ((La traite négrière a commencé avant la traite Atlantique, les esclaves capturés en Afrique de l’Ouest et du Centre étaient transportés et vendus au Maghreb, aux peuples de la Corne de l’Afrique, de la péninsule arabique ou de l’empire Ottoman. Ibid, page 107 )).

L’extraordinaire accumulation de richesse en Occident et son développement économique, politique et intellectuelle aurait-il été possible sans la traite négrière ? C’est cette question nécessaire, polémique, difficile, complexe, voire scandaleuse et insupportable pour certains que pose Bouda Etemad dans un chapitre intitulé : Manchester aurait-elle existé sans Liverpool ? ((Bouda Etemad, De l’utilité des empires, Armand Colin, 2005)), autrement dit, le développement de l’industrie britannique aurait-il été possible sans le commerce triangulaire ? Éric Williams, dans son ouvrage précurseur publié en 1944, Capitalisme et esclavage, analyse ainsi l’évènement. Le commerce triangulaire donna une triple impulsion à l’industrie britannique. Acquis en échange de produits manufacturés, le Noir expédié dans les plantations, produisait du sucre du coton (…) et d’autres produits tropicaux, processus qui entraîna la création de nouvelles industries en Grande-Bretagne. En même temps, l’entretien des esclaves et de leurs propriétaires, sur les plantations ouvrait un nouveau marché à l’industrie anglaises, à l’agriculture de la Nouvelle-Angleterre, et aux pêcheries de Terre-Neuve. Vers 1750, il n’y avait pratiquement pas de ville commerçante où manufacturière en Angleterre qui ne fût, de quelque manière, associé au commerce colonial triangulaire ou direct. Et c’est au bénéfice de ce commerce que s’alimenta un des principaux courants de cette accumulation du capital qui finança plus tard en Angleterre la révolution industrielle (Éric Williams, Capitalisme et esclavage, Présence africaine, Paris, Dakar, 1944, p 75, cité par Bouda Etemad, p 118 et 119). C’est donc un système complexe qui se met en place : fabrication de produits spécifiques en Europe qui sont échangés contre des captifs le long des côtes africaines qui sont transportés et vendus en Amérique, le retour en Europe s’effectue dans des bateaux chargés de produits fabriqués par les esclaves des colonies (sucre, épices, cotons, etc.) et dans le même temps, l’Europe alimente ses colonies en produits manufacturés. Williams ajoute : Il serait faux cependant de conclure que seul le commerce triangulaire fut à l’origine du développement économique. Celui-ci était dû, pour une large part à l’extension du marché intérieur en Angleterre et au réinvestissement des profits de l’industrie. (Éric Williams, Capitalisme et esclavage, Présence africaine, Paris, Dakar, 1944, p 140, cité par Etemad p 119).

Aurélia Michel analyse les conséquences de la violence de ce système de marchandisation des humains : La singularité de (la traite) atlantique ne tient pas seulement au nombre de victimes ou à la durée du phénomène, mais à la nature de sa violence, induite par le développement capitaliste de la plantation. C’est le dispositif productif de la plantation et son insertion dans les échanges internationaux qui font le nègre, et le Blanc. En retour, le développement de l’économie atlantique et son influence sur les sociétés européennes, américaine et africaine au cours du 17e siècle sont absolument déterminant dans la construction du paradigme occidental, et ainsi d’une grille de lecture du monde dont nous restons les héritiers (p 109).

Ce racisme-là, celui de la structure, apparait aujourd’hui avec le recul comme une des conditions (avec d’autres) du développement et de la formidable expansion de l’Occident, de son système et de sa pensée à travers le monde (la mondialisation). Sans même considérer la colonisation dans son ensemble, la traite des Noirs a duré 4 siècles, période pendant laquelle l’Europe accède à la modernité et construit son identité actuelle tandis qu’elle organise et profite d’un système qui repose sur l’exploitation et la destruction de millions d’êtres humains. Est-il raisonnable de considérer ces évènements comme un accident de l’histoire ou un fait secondaire, mineur ou périphérique ? Qu’est-ce qui résiste dans la prise en compte de cet évènement par la pensée européenne et française en particulier ? D’autres questions viennent à l’esprit : comment ce système de marchandisation des êtres humains a pu se mettre en place, prospérer aux pays des Lumières alors au moment précis où ces pays prônaient l’émancipation des peuples et des individus ? Le paradoxe, n’est-il pas que les deux pays occidentaux parmi les plus avancés et les plus modernes : les Etats-Unis et la France dont l’identité actuelle s’est construite au 18e et au 19e siècle, qui se revendiquent de l’esprit des Lumières et qui ont inscrit dans leur constitution et gravé aux frontons de leur bâtiment public les principes de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, sont ceux qui ont été les plus impliqués dans la traite négrière ? Existe-il un rapport entre le fait que ces deux pays ont abrogé tardivement l’esclavage et les difficultés qu’ils rencontrent dans la prise en compte actuelle de la question raciale ? Comment est-il possible d’énoncer des principes prétendument humanistes que l’on reconnait être au fondement de son identité et dans le même temps, dans la réalité, les bafouer pendant des siècles sans que cela porte à conséquence ?

La psychanalyse peut nous être de quelques utilités pour tenter de résoudre cette énigme. A propos d’une question qui concerne la sexualité des êtres parlants, Freud s’interroge dans un article de 1927 sur l’énigme du fétichisme. Comment un être humain peut reconnaître une vérité et dans le même temps son déni, son désaveu, son démenti ? Freud appelle ce processus psychique particulier la verleugnung qu’il décrit comme un processus de clivage du moi ((Le moi n’est pas synonyme de conscience, dans la deuxième topique freudienne une partie du moi est inconsciente.)). Le moi se sépare en deux et opère « un démenti de la réalité allant de pair avec sa reconnaissance ». La réalité en question c’est que les femmes n’ont pas de pénis et dans le même temps avec le fétiche, qui est l’effet, la production, l’invention et le résultat de l’opération de la verleugnung, il est possible de nier la non-existence du pénis chez les femmes. C’est que l’on constate chez les travestis par exemple qui représentent, incarnent, montrent et font la preuve qu’une femme peut avoir un pénis. Le fétiche est bien ce qui vient dénier la négation de l’affirmation qui précède, mais sans la détruire. Nous devons sans doute être prudent avant d’utiliser un schème qui concerne une élaboration freudienne relative à un comportement sexuel spécifique et en faire un mode d’explication d’une attitude plus générale, mais voyons où nous conduit la piste freudienne.

Le moi est clivé, séparé en deux sous l’effet de la verleugnung, c’est-à-dire du déni, du désaveu, du démenti ; le fétiche étant le démenti lui-même. Le principe énoncé au départ, ce que Freud appelle la réalité, c’est que les hommes sont égaux et son démenti c’est qu’ils ne sont pas égaux, le fétiche c’est le Noir, dans la mesure où il incarne (et non pas « représente ») à la fois la réalité (les humains sont égaux) et son déni (Non, les humains ne sont pas égaux, ça se voit).

Ce que Freud appelle le moi n’est rien d’autre que le système perception/conscience c’est-à-dire ce qui nous permet de nous repérer dans le monde, Freud l‘envisage comme une surface (entre cuir et peau écrit-il) qui fait frontière et sépare les pulsions qui viennent dedans de celles qui viennent du dehors. Le moi sépare les impressions, des perceptions. Si le système qui nous permet de nous repérer dans la réalité est lui-même clivé, séparé en deux, les deux affirmations peuvent coexister : Le déni, « il est faux de prétendre que les humains sont égaux » peut se manifester sans contradiction apparente avec la réalité « les humains sont égaux ». La contradiction logique disparait sous l’effet de la verleugnung.

Dans le film « The duchess » (2009), Saul Dibb, le réalisateur, met en scène une discussion entre la duchesse de Devonshire interprété par Keira Knightley et le député Fox, du parti Whigs, (ancêtre du parti travailliste) dans l’Angleterre des années 1780 :

Fox : Quelle partie de mon discours vous a échappée ?

Georgina : Je ne comprends pas en quoi le parti whig défend le concept de liberté.

Fox : Nous élargissons le droit de vote.

Georgina : A tous les hommes ?

Fox : Non, au plus grand nombre… La liberté mais avec modération.

Georgina : La liberté avec modération ?

Fox : Précisément.

Georgina : Je ne doute pas de vos intentions Monsieur Fox, mais je me garderais de voter, si j’en avais le droit, pour une proposition aussi vague. On est libre ou on ne l’est pas. Le concept de liberté est absolu. On ne peut pas être modérément mort, ou modérément aimer ou être modérément libre. On l’est où on ne l’est pas, voilà tout.

Il n’est pas rare d’entendre certains souligner que dans la déclaration des Droits de l’homme, il est écrit que « les hommes sont égaux en droit », insistant sur l’égalité de droit qui sous-entend qu’il ne s’agit pas d’une égalité de fait. Pourquoi soutenir une égalité de droit si la visée n’est pas une égalité de fait ? Cette manière d’énoncer un principe et sa négation s’apparente à la verleugnung freudienne. Aimé Césaire en fait la démonstration dans sa critique des propos de Caillois dans la réponse faite à Lévi-Strauss à propos de la publication de « Race et histoire ».

Césaire cite Caillois : « Pour moi la question de l’égalité des races, des peuples, ou des cultures, n’a de sens que s’il s’agit d’une égalité de droit, nom d’une égalité de fait. De la même manière, un aveugle, un mutilé, un malade, un idiot, un ignorant, un pauvre, (On ne saurait être plus gentil pour les non-Occidentaux) ne sont pas respectivement égaux, au sens matériel du mot, à un homme fort, clairvoyant, complet, bien portant, intelligent, cultivé ou riche. Ceux-ci ont de plus grandes capacités qui d’ailleurs ne leur donnent pas plus de droits, mais seulement plus de devoirs… De même, il existe actuellement, que les causes en soient biologiques ou historiques, des différences de niveau, de puissance et de valeur entre les différentes cultures. Elles entraînent une inégalité de fait. Elles ne justifient aucunement une inégalité de droits en faveur des peuples dits supérieurs, comme le voudrait le racisme. Elles leur confèrent plutôt des charges supplémentaires et une responsabilité accrue ». Responsabilité accrue ? Quoi donc, sinon celle de diriger le monde ? Charge accrue ? Quoi donc, sinon la charge du monde ? (…) Jamais l’Occident, dans le temps même où il se gargarise le plus du mot, n’a été plus éloigné de pouvoir assumer les exigences d’un humanisme vrai, de pouvoir vivre l’humanisme vrai – l’humanisme à la mesure du monde ((Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, 1955, p 67 et 68)).

Dans un article disponible sur Cairn, Henriette Michaux remarque qu’en 1927, au moment où il écrit son article sur le fétichisme, Freud met la dernière main à un autre article sur l’humour ((https://www.cairn.info/revue-che-vuoi-1-2009-2-page-73.htm)). Le mot d’esprit repose la plupart du temps sur le fait qu’un même mot (signifiant) s’utilise avec deux sens différents (signifié) qui s’oppose en entrent en contradiction.