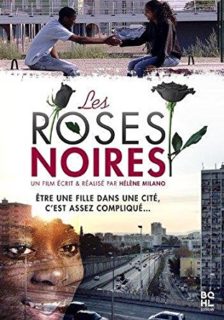

Les roses noires

Hélène Milano

Avec Documentaire

L'intrigue

Elles ont entre 13 et 18 ans, habitent la banlieue parisienne et les quartiers nord de Marseille. Elles confient leur fierté de vivre en cité, parlent de leur langue maternelle, de leur enfance en bas des tours, de la vie dans la cité, des frères, des garçons, de leur sexualité, de la peur d’attraper une « mauvaise réputation » et de l’angoisse de devenir femme. Un documentaire à rebours des habituels clichés sur la banlieue qui donne la parole à des femmes.

Photos et vidéos extraites du film

Existe-il un déterminisme social ?

Publié le par Pascal Laëthier

Hélène Milano a contacté les éducateurs, des professeurs pour préparer son documentaire. Elle a pris le temps de rencontrer et de parler avec les jeunes héroïnes de son film avant de commencer à filmer. Le résultat est exceptionnel et tranche avec les autres documentaires sur la banlieue. Ici, pas de voix off qui nous explique ce qu’il faut penser des images, pas de propos sensationnel ou spectaculaire, mais de très jeunes femmes qui parlent, témoignent de leur vie. Elles racontent leur langue maternelle, la vie quotidienne dans la cité, les rapports compliqués avec les garçons et leur difficulté à devenir femme. Hélène Milano montre des femmes actives, décidées et vivantes. C’est un film d’avant le Bataclan et d’avant le voile et la banlieue n’est sans doute plus la même aujourd’hui, mais Milano nous montre avec justesse et sans exotisme, un monde ignoré et inconnu de la plupart d’entre nous, celui de celles et ce ceux qui vivent loin du centre-ville et au-delà du « périph ».

Hélène Blaquière, psychanalyste, qui travaille avec des jeunes en banlieue a animé le débat organisé par cinepsy à propos du film « les roses noires ». Elle a accepté de répondre à mes questions :

Pascal Laethier : On découvre des femmes qui sont prises dans un réseau complexe de relations entre elles, avec leurs frères, leurs parents, la banlieue, leur milieu social. Au-delà de ce que disent ces femmes le film peut être vu comme un constat de la permanence de formes d’oppressions sociales ou de soumissions des femmes ?

HB : Ce qui est très sensible dans le documentaire c’est la manière dont ces jeunes femmes inventent une façon d’être actives et de prendre un certain nombre de positions qui n’ont pas l’air tant véritablement subies que construites par elles, notamment le fait d’être « un garçon » dans la cité ; non pas de se faire passer pour garçon, parce que personne n’est dupe, ni du côté des filles ni de celui des garçons, mais de s’approprier les codes utilisés par les garçons et de montrer qu’elles peuvent en user aussi bien, voire mieux qu’eux. Ces femmes utilisent les codes de ceux qui les aliènent et montrent qu’elles les maîtrisent et que c’est comme ça qu’elles trouvent une espèce de liberté.

P : Dans une scène du film on voit une jeune femme qui regarde d’un balcon des filles plus jeunes jouer au ballon et qui dit : « Aujourd’hui, je suis obligée de rester assise, parce que je suis une femme. » Est-ce que ça ce n’est pas la preuve d’une certaine représentation problématique de la femme ?

HB : Dans les cas des jeunes femmes qui témoignent dans le film, c’est la période de latence qui est prolongée, mais prolongée activement et volontairement, avec une certaine conscience de l’évitement du féminin, provisoirement… Il y a la période de l’enfance pendant laquelle il est possible d’être une fille, d’apparaître comme fille, sans que cela ne conditionne le comportement. C’est-à-dire que les petites filles que l’on voit, avant le collège, avant 12, 13 ans, jouent au foot, sont dans la rue avec les garçons et sont aussi libres que les garçons. Elles peuvent maintenir une certaine apparence de fille en tant que fille. Mais quand arrive la puberté, des stratégies se mettent en placent de manière consciente, stratégies qui permettent de maintenir suspendue la question de ce que c’est qu’être une femme, le temps de la pré-adolescence ou de l’adolescence, pour adopter tous les codes masculins, pour ne pas être prises par les garçons pour une fille. La question est d’éviter d’être regardé comme une fille. Mais c’est une stratégie consciente et elles savent très bien de quel côté elles sont. Elles disent, si on apparaît comme une fille, on va nous demander notre « 06 » et si on dit non, ce qui est quand même un paradoxe, on va nous faire une réputation, c’est à dire, on va être traitées de putes. Donc le jeu à ce moment-là consiste à ne pas être perçu comme une fille. Ce n’est que quelques années plus tard au moment où elles arrivent au lycée qu’éclôt une féminité qui peut s’assumer dans ses codes, de maquillage, de coiffure de vêtements… C’est au moment du collège que ça devient problématique, et toutes témoignent de ce parcours particulier.

P : Dans ton travail avec les adolescentes, comment les questions de la banlieue, de la langue et du rapport au féminin sont-elles abordées aujourd’hui ?

HB : Les stratégies sont très variées d’une femme à l’autre, par exemple : s’habiller avec des vêtements amples qui cachent les signes sexuels secondaires féminins, notamment la poitrine, où tout est flouté par un code vestimentaire qui est le même que celui des garçons. L’idée est de passer inaperçue. Il y a une crainte, une angoisse de sexualité dans une société hyper sexualisée et il s’agit pour un certain nombre de filles, de se préserver de cela, de ce qu’elles prendraient pour une attaque, c’est-à-dire une entrée dans la sexualité adulte.

Parfois entrent en jeu des déterminations familiales précises, on attendait un garçon et c’est une fille. Il faut être à la hauteur aux yeux du père, être aussi forte qu’un garçon, faire la même chose, se battre comme un garçon. Les filles quand elle se battent sont vraiment sans pitié. Il y a quelque chose qui est encore plus radical chez les filles, quand il s’agit de jouer l’homme…

D’autres, pour éviter la question de la sexualité, vont choisir de se voiler. Ce sont d’autres stratégies qui sont mises en œuvre. C’est très compliqué d’être une fille en banlieue aujourd’hui, c’est-à-dire d’être respectée en tant que fille. On ne parle pas du voile dans le film parce que nous sommes dans les années 2000 et la question du voile était beaucoup moins présente. Aujourd’hui beaucoup de filles pensent que le voile va imposer du respect et qu’elles ne seront pas sollicitées par les garçons, elles vont se tenir à distance.

Donc, face à un discours féministe ou laïc radical tu soutiens que ces jeunes femmes développent des stratégies d’adaptation qui leur permettent d’échapper à une forme d’oppression ?

Dans le film on voit que ce sont des stratégies transgressives qui sont plutôt réussies dans la mesure où on voit sur quoi ça débouche. C’est un processus, qui correspond à ce moment où elles sont trop incertaines de leur corps qui change pour pourvoir l’assumer sans en redouter les effets, notamment sur les garçons. A la fin du documentaire, quand elles sont filmées au début du lycée, on voit qu’elles ont traversé tout ça pour aller vers une féminité et que ce n’est en aucun cas une forclusion du féminin. Bon, c’est sans doute plus compliqué pour l’une d’entre elles qui se définit à la fois garçon et fille, dans une bisexualité ne veut pas se déterminer plus, mais pour toutes les autres, y compris la boxeuse, elles s’acheminent toutes vers une féminité assumée. Une fois que la question de la réputation n’est plus en jeu, arrivées au lycée ou proche de la majorité, elles n’ont plus cette crainte.

PL : Pendant la discussion « cinepsy » un intervenant faisait remarquer que la langue de banlieue n’est qu’un dialecte, une version amoindrie de langue dominante à laquelle tous les dialectes, y compris ceux de banlieues, sont assujettis, la référence ultime serait toujours la norme de la langue dominante.

HB : je crois que ces femmes ont un rapport plus nuancé à ce que tu appelles la norme. Elles parlent de la fierté d’avoir leur propre manière de parler et à ce moment-là garçons et filles sont ensemble dans la langue, il y a quelque chose-là qui les réunit de façon territoriale. Et quand elles disent qu’elles refusent que leurs propres expressions soient reprises par d’autres banlieues, d’autres territoires, comme si c’était un vol, elles ont un rapport de fierté vis à vis de ce qu’elles appellent leur « langue ». Elles peuvent en concevoir aussi une infériorité, par rapport à la société en général, sentir que cette langue se distingue de la langue du travail, de la langue de la vie sociale, de la langue du centre-ville. Je crois qu’il s’agit pour elles de parler plusieurs langues. Elles ne sont pas en train de tenter d’aller ou de rejoindre une norme, elles composent et sont plutôt dans un polyglottisme, c’est en tout cas comme ça que je l’ai perçu. Elles comprennent très bien que c’est un outil, elles disent que leur langue de banlieue est faite de toutes les langues de tous les exils, c’est déjà une langue de Babel dans laquelle il y a des mots d’arabe, de différents dialectes africains et donc chaque communauté apporte ses propres mots, qui s’agglomèrent et forment une langue commune. Donc, je ne vois pas le rapport à la langue française, à la langue classique, comme un rapport d’aliénation auquel elles devraient vraiment se résoudre.

PL : Pendant le débat « cinepsy », tu as développé l’idée que ces femmes adoptaient une stratégie hystérique ou une position hystérique, une sorte d’entre deux sexes qui serait leur position combattante. C’est de cette façon en tout cas que je l‘ai compris ?

HB : Oui, quand elles disent qu’elles peuvent être tour à tour garçon et fille et que l’identité sexuée, elles maîtrisent et que c’est un choix d’être plus de ce côté-là ou de l’autre, c’est un premier trait qui pourrait rappeler certaines stratégies hystériques. C’est à dire adopter n’importe quelle identité et construire une identité pour l’autre. Si l’autre veut de l’homme, il aura de l’homme ; s’il veut un trait féminin, on peut le mettre en avant. Il y a donc chez ces jeunes femmes une sorte de revendication dans la monstration.

Par ailleurs elles disent qu’elles auraient préféré naître avec ce qu’il faut, c’est à dire le « penisneid », l’envie du pénis freudien. Pourquoi est-ce comme ça ? Parce qu’avec l’attribut masculin vont tout un tas de comportements autorisés : la liberté de circulation, la liberté de réputation… Et à côté de ça, les filles sont censées avoir un comportement beaucoup plus réduit, comme le dit l’une d’entre elles, il faut être assise, dans cette attente… A partir de ce sentiment de privation qui est bien le propre de la névrose hystérique… une femme n’est pas privée du phallus, c’est uniquement dans la logique névrotique que c’est pensé comme une privation et pour pallier cette privation, un certain nombre de choses sont construites et notamment le fait de dire : « je peux faire aussi bien qu’un garçon… et même plus : je peux cracher, je peux jurer ». Elles disent, on trouve affreux les mots grossiers qu’utilisent les garçons pour parler de sexualité, mais en fait on utilise les mêmes. On pourrait éviter d’employer certains mots, on pourrait marquer une différence, mais au contraire elles surenchérissent dans cette obscénité-là, dans ce ravalement-là du féminin.

P : Tu travailles aujourd’hui en banlieue, qu’est-ce qui a changé avec la question du voile, de l’islam et du radicalisme… qu’est-ce qui a changé par rapport à la banlieue qui est montrée dans ce film ?

Les jeunes gens que je reçois, ne représentent qu’une frange de la population de banlieue. Ce sont des gens qui sont placés à l’aide sociale à l’enfance, qui ont des parcours extrêmement cabossés, très difficiles, très douloureux et qui nous arrivent après avoir fait exploser toutes les possibilités, les foyers, les familles d’accueil, ils ont des histoires avec la justice… Ceci pour dire qu’ils ne sont pas forcément représentatifs des jeunes de banlieue. Parmi les jeunes femmes que je peux recevoir en cabinet, il y a de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes garçons qui se tournent vers la religion, comme quelque chose qui leur apportera toutes les réponses. Une jeune femme qui se mettait à lire le Coran et à suivre des cours me disait : « c’est incroyable, parce que je sais que toutes les réponses sont là. » C’est quelque chose qui vient cautériser une angoisse qui assaille la jeunesse aujourd’hui. Peut-être parce que le monde est instable et que les perspectives sont assez sombres et la religion vient fermer cette angoisse-là, ça la fait taire. C’est un des motifs qui parfois préside au fait de porter le voile ou de s’engager de manière active dans la religion. C’est quelque chose que l’on voyait moins avant parce qu’il y a eu ces dernières années l’effet paradoxal de l’hyper-sexualisation et de la « pornographisation » de la société, effet qui créé des défenses à l’égard de la sexualité et qui se renforcent. Ça inscrit la sexualité du coté de quelque chose de sale, de ce qui est infâmant et si on est une fille et qu’on s’y prête ça veut dire qu’on est une pute. L’entrée dans la sexualité est compliquée du fait de l’omniprésence de l’imagerie pornographique. Il faut y aller et comme dans les films, parce-que c’est comme ça que c’est montré. Ces jeunes gens ne parlent pas de sexualité avec leurs parents, les jeunes filles dans le documentaire le disent : « jamais je ne pourrais aborder ces questions-là avec ma mère, c’est hors de question, j’aurais trop honte. » C’est une rupture pour nous dans le mouvement qui fait suite à mai 68 et à la libération sexuelle et qui fait que l’on puisse parler de sexualité plus facilement. On assiste à un retour, à un refoulement de cette ouverture là et que la pornographie continue de susciter. Il n’y a plus d’interrogations possibles sur la sexualité et la religion, le voile par exemple, peut apparaître comme une façon d’échapper à cette entrée violente dans la sexualité. Et de ce fait la virginité, qui redevient une question importante.

P : Ce qui n’empêche pas les rapports sexuels ?

HB : J’ai eu affaire à des jeunes femmes qui faisaient de la virginité quelque chose à garder pour leur mari, c’était souvent pour éviter qu’il y ait une tentative de sexualité avant le mariage. Il ne s’agit pas de contourner.

P : Ce n’est pas un jeu ?

HB: Non, ce n’est pas un jeu…

P : C’est une stratégie d’évitement de la sexualité ou plutôt du sexe ?

HB : C’est une sorte de mise entre parenthèse de la génitalité, qui n’est pas du même type que celle des générations de leurs parents où il pouvait y avoir la nécessité de se montrer vierge au mariage avec des pratiques sexuelles de sodomie antérieures au mariage. Là, ce dont il s’agit, c’est de préserver son intégrité, comme si son intégrité était mise à mal dans la sexualité. On retrouve ça dans le film quand on voit l’angoisse que ces femmes ont à propos de la réputation, qui est quoi ? Qui est le fait d’être l’objet sexuel, de se prêter à être l’objet sexuel et donc c’est contre cette position-là que des défenses sont construites.

PL : Dans le film on voit des femmes seules, entre elles, avec à l’arrière-plan la famille, les frères, les pères, mais il y a aussi, tout un système d’organisation sociale et politique, qui fait que ces gens sont encadrés et surveillés dirait Foucault, mais ils sont aussi pris dans un réseau avec des institutions qui sont là pour les accueillir, enseigner, les aider, les soutenir, etc. Je pense à l’école, au collège, au lycée, aux assistantes sociales, aux CMPP et à tout le système social mis en place dans notre pays. Ces institutions, ce maillage d’institutions, qui sont aujourd’hui menacées, n’est-ce pas ce qui constitue une sorte de hors champ du film ?

HB : Il y a le témoignage très touchant de cette jeune fille qui parle de ce professeur de français qui a été l’adulte qui lui a donné envie et qui a en quelque sorte parlé à son désir et qui lui a donné le sentiment qu’elle pouvait faire des choses. C’est quelqu’un qui avait cette exigence de leur apprendre cette langue qui leur était finalement assez étrangère, la langue française classique, les grands textes et qui ne cédait pas là-dessus, qui ne cédait pas à la facilité. J’ai enseigné pas mal d’année en banlieue et je sais très bien quels peuvent être les enjeux et j’ai toujours été frappée de voir à quel point les élèves étaient reconnaissants qu’on travaille par exemple sur Mallarmé ou sur Nerval, sur des textes difficiles, parce qu’ils se disent alors : elle nous fait confiance. C’est ce qui est menacé aujourd’hui quand on voit les difficultés de l‘enseignement en banlieue, le fait que les profs ne soient pas volontaires pour la plupart et que c’est sous contrainte et avec la peur que les jeunes professeurs travaillent dans des coins difficiles.