Le mystère d’Andromède

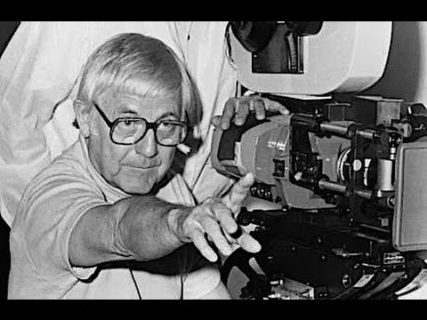

Robert Wise

Avec Arthur Hill (Dr Stone), David Wayne (Dr Dutton), James Olson (Dr Hall), Kate Reid (Dr Leavitt)

L'intrigue

Après le crash d’un satellite, un virus inconnu venu de l’espace contamine le sud de la Californie et menace les humains ; scientifiques, militaires et politiques se mobilisent pour faire face à la menace.

Photos et vidéos extraites du film

L’épidémie redoutable et redoutée

Publié le par Pascal Laëthier

Robert Wise est un vétéran du cinéma américain, il est né en 1914, il débute au cinéma comme coursier, puis devient monteur à la RKO et travaille sur les premiers films d’Orson Wells : Citizen Kane (1941) et La splendeur des Amberson (1942), avant de passer à la mise en scène. C’est un auteur discret, un « filmmaker » qui réalise une quarantaine de films dans genres très différents. On retient C’est arrivé ce soir (1949), un film sur la boxe avec Robert Ryan, West Side Story (1961) et La mélodie du Bonheur (1965), deux comédies musicales à succès multi-oscarisées, mais aussi Le coup de l’escalier (1959), film noir crépusculaire que Melville disait avoir vu plus de 120 fois et La maison du diable (1963) un film d’épouvante efficace, spectaculaire et rigoureux. En 1971 il met en scène le premier roman de Michael Crichton « Le mystère d’Andromède »1. Nous sommes au début des années soixante-dix, après La planète des singes (1968) de Schaffner et 2001, l’odyssée de l’espace (1968) de Kubrick, la science-fiction est devenue un genre sérieux et bénéficie de budgets conséquents. C’est aussi une période de contestation durant laquelle s’actualise une forme nouvelle de critique de la société, de ses institutions et des dangers que représentent la science et la technique.

Jacques Lourcelles dans son Dictionnaire du cinéma commente ainsi Le mystère d’Andromède : « Wise mène sa réflexion sans jamais quitter le détail concret d’une investigation scientifique particulièrement complexe et qui, en d’autres mains deviendrait rebutante. Son style minutieux et « policier » au sens méthodologique du terme, s’intéresse avant tout aux « comment » des événements et des phénomènes et transforme l’exposé le plus austère et le plus rébarbatif en une aventure visuelle et intellectuelle tout à fait passionnante ((Jacques Lourcelles, Le dictionnaire du cinéma, Col. Bouquins, Robert Laffont, 1992, page 1002)). » Sans doute la présentation de Wise est minutieuse et passionnante, mais il ne se contente pas de montrer les progrès de la recherche et de la lutte contre le virus, il en critique la méthode, le déroulement et la finalité. Après l’annonce de la découverte et de l’exposé de la capacité destructrice du virus, le film s’attache, non sans ironie et dans le détail, à décrire les procédures de décontamination et de sécurité auxquels sont soumis les scientifiques engagés dans la lutte contre le virus. Il montre ces rituels techniques qui, sous couvert d’efficacité et de sécurité, sont de véritable entreprise de « machinisation » des humains et de leurs comportements, ce qui n’est pas sans rappeler la période actuelle. Bien sûr, c’est pour la bonne cause et on comprend que l’on ne peut combattre le virus qu’avec des outils à sa mesure, mais le film décrit la mise en place d’une chasse à l’impureté, d’une quête de l’asepsie, de l’isolement et de la stérilisation dont les l’humains sont l’objet. Les machines, les règlements, les dispositifs fonctionnent et s’appliquent aux humains comme s’ils étaient eux-mêmes les virus. Jean-Baptiste Thoret dans l’analyse du film qui figure dans les bonus fait remarquer que dans le laboratoire « La présence humaine est excédentaire »2.

Finalement, tout rentrera dans l’ordre et le système de sécurité qui menaçait de faire exploser et de détruire le centre sera désamorcé par un homme seul, blessé, faillible qui se bat à mains nues contre les procédures et les machines devenus menaçantes tandis que des avions pulvériseront sur le pays des nuages de particules qui rendront inoffensifs les virus. Un prévisible happy end qui ne dissimule rien du drame qui se joue entre les humains, le virus et les machines.

Documents :

Je vous propose un extrait de

l’interview de Giorgio Agamben réalisée par Nicolas Truong paru dans Le Monde

du 24 mars 2020.

Giorgio Agamben est un philosophe italien qui a notamment élaboré le concept

« d’état d’exception » comme paradigme du gouvernement dans son

ouvrage de philosophie politique Homo Sacer (Seuil,

1997-2005). « Dans le sillage de Michel Foucault, mais aussi de

Walter Benjamin ou d’Hannah Arendt, il a mené une série d’enquêtes

généalogiques sur les notions de « dispositif » et de

« commandement », élaboré les concepts de « désœuvrement »,

de « forme de vie » ou de « pouvoir destituant ». » Ses

publications récentes ont « suscité des critiques parce que,

s’appuyant sur les données sanitaires italiennes d’alors, il s’attachait à la

défense des libertés publiques en minimisant l’ampleur de l’épidémie. Il

analyse « les conséquences éthiques et politiques extrêmement graves » qui

découlent des mesures sécuritaires mises en œuvre afin de juguler la

pandémie. »

N. Truong : N’assiste-t-on pas à la mise en place d’un état

d’exception permanent ?

Giorgio Agamben : Ce que l’épidémie montre clairement, c’est que l’état

d’exception, auquel les gouvernements nous ont depuis longtemps familiarisés,

est devenu la condition normale. Les hommes se sont tellement habitués à vivre

dans un état de crise permanente qu’ils ne semblent pas s’apercevoir que leur

vie a été réduite à une condition purement biologique et a perdu non seulement

sa dimension politique, mais aussi toute dimension humaine. Une société qui vit

dans un état d’urgence permanent ne peut pas être une société libre. Nous

vivons dans une société qui a sacrifié sa liberté aux prétendues « raisons

de sécurité » et s’est ainsi condamnée à vivre sans cesse dans un

état de peur et d’insécurité.

N. Truong : En quel sens vivons-nous une crise bio-politique ?

Giorgio Agamben : La politique moderne est de fond en comble une bio

politique, dont l’enjeu dernier est la vie biologique en tant que telle. Le

fait nouveau est que la santé devient une obligation juridique à remplir à tout

prix.

N. Truong : Pourquoi le problème n’est-il pas, selon vous, la gravité de

la maladie, mais l’écroulement ou l’effondrement de toute éthique et de toute

politique qu’elle a produit ?

Giorgio Agamben : La peur fait apparaître bien des choses que l’on

feignait de ne pas voir. La première est que notre société ne croit plus à rien

d’autre qu’à la vie nue. Il est pour moi évident que les Italiens sont disposés

à sacrifier pratiquement tout, leurs conditions normales de vie, les rapports

sociaux, le travail, et même les amitiés, les affects et les convictions

politiques et religieuses, au danger de se contaminer. La vie nue n’est pas

quelque chose qui unit les hommes, mais qui plutôt les aveugle et le sépare.

Les autres hommes, comme dans la peste décrite par Manzoni dans son roman Les

Fiancés, ne sont plus que des agents de contagion, qui doivent être

maintenus au moins à un mètre de distance et emprisonnés s’ils s’approchent un

peu trop. Même les morts – c’est vraiment barbare – n’ont plus droit

aux funérailles, et on ne sait pas trop bien ce qu’il en est de leurs cadavres.